Exclusive

刺し子作家・坂本桂子氏に学ぶ刺し子の技法と歴史 −飛騨高山の工藝茶室「風光ル」で手がける茶道具−

現在、予約可能な開催日程がございません。次回の開催日のお知らせは下記よりご登録ください

体験の概要

岐阜・飛騨高山にある工藝ギャラリー「風光ル」の立礼茶室にて、日本の伝統刺繍に触れるOtonami限定プラン。刺し子作家として活躍する坂本桂子氏の手ほどきで、刺し子の歴史や技法を学びながら、お茶事に用いる菓子切り入れを制作します。刺繍3パターン、表生地3色、内側5色、刺し子糸20色を自由に組み合わせ、自分好みのアイテムが完成。終わりには坂本氏の作品を鑑賞しながらお茶菓子を愉しむ茶話会を設け、坂本氏との交流を通じて刺し子の世界を堪能します。

体験の特徴

・豊かな自然に囲まれた飛騨高山の工藝茶室にて、刺し子作家・坂本桂子氏から刺し子の技法と歴史を学ぶOtonami限定プラン。

・制作する作品は、オプション(有料)にて木枠のブローチに変更可能。ブローチ台の樹種は3種類から選ぶことができます。

・本プラン限定で、生地や糸を自由にセレクトして坂本氏に直接セミオーダーが可能です(希望者のみ / 後日郵送)。

7,500円〜(名/税込)

2〜6名

約120分

開催日を確認

詳しい内容

日本の茶道と工芸が織りなす特別な空間

飛騨高山の古い町並みの一角に佇む工藝ギャラリー「風光ル」。美しい茶器でお茶を味わったり、職人の手仕事に触れたりする場を設け、日本文化の奥深さを多くの人に体感してもらいたいとの思いでつくられました。お茶文化や伝統工芸を通じて、飛騨高山の伝統と人々をつなぐ空間です。

店内は、1階がギャラリー、2階が茶室となっています。茶道においては道具に敬意を持ち丁寧に扱うことが重要視されますが、これは素材と向き合いながら工芸品を生み出す職人の姿勢とも重なります。風光ルでは、自然からインスピレーションを受けた作家たちの作品を取り扱い、茶の世界と工芸の美を融合させた体験を提供しています。

風光ルの内装を手がけたのは、地元の宮大工である川上舟晴氏。大工として住宅建築、社寺建築を手がけるほか、手道具を用いる伝統技術の継承にも力を入れている職人です。古来から受け継がれる技術と自然素材が贅沢に用いられた内観は、足を踏み入れた瞬間、森から運ばれた木のぬくもりや漆喰のしっとりとした質感を全身で感じられます。

空間のテーマは、「雪の中に覗く春の訪れ」。白一色に包まれた飛騨の雪景色の中に春の訪れが近付くと表れる生命の息吹を、巧みに設えられた自然素材を通して感じることができます。

刺し子作家・坂本桂子氏に学ぶ歴史と技法

本体験は、2階に設えられた立礼茶室で刺し子の作品づくりを習うOtonami限定プランです。講師を務めるのは、和裁の経験を活かしたアイテムのデザイン・制作を行う「絢工房」を主宰し、刺し子作家として活躍する坂本桂子氏。20年以上にわたり日本刺し子刺繍の制作と研究を続けている坂本氏は、刺し子に関する出版物に多数の作品が掲載されている人気刺し子作家です。

2023年には、青森に伝わる「津軽こぎん刺し」と「南部菱刺し」について英語でまとめた『COUNTED SASHIKO EMBROIDERY』を、工芸や手芸分野など専門的な出版物を多く刊行するSchiffer Craft社(アメリカ)より出版。ドイツ語・フランス語・スペイン語に翻訳され、刺し子の魅力を世界へ広く伝えています。さらに坂本氏は、地域民具を紹介するコーディネーターとして飛騨の文化や暮らしにも密接に関わり、伝統野菜の継承など多方面から“地域に根ざした手仕事”を見つめ直す活動を行っています。

針を持つ前に、坂本氏より刺し子の歴史を学びます。取り上げるのは、津軽こぎん刺しと南部菱刺しの歴史について。青森県の西部に位置する津軽と、東部に位置する南部は風土や気候の違いなどが影響し、異なる文化と言葉を育みました。その地に暮らす農民によって、刺し子刺繍もそれぞれ特徴的な幾何学模様を生み出したのです。

「図書館で出会った本に載っていた菱刺しの写真に感動し、本格的に刺し子作家としての人生を歩もうと決めました」と話す坂本氏。麻の布目が見えなくなるまで細かく、丹念に刺し綴られた野良着のズボンの圧倒的な美しさの中に、厳しい寒さから命を守る執念と家族への想い、そして手仕事に勤しむ女性たちの喜びを感じたのだとか。

防寒や布の補強を目的として始まり、青森で発展した2つのスタイルの刺し子。その背景にある歴史、さらに飛騨との意外なつながりについて坂本氏から解説を受けると、この後の制作体験にいっそう期待が高まります。

ひと針ひと針に心を込める、繊細で美しい時間

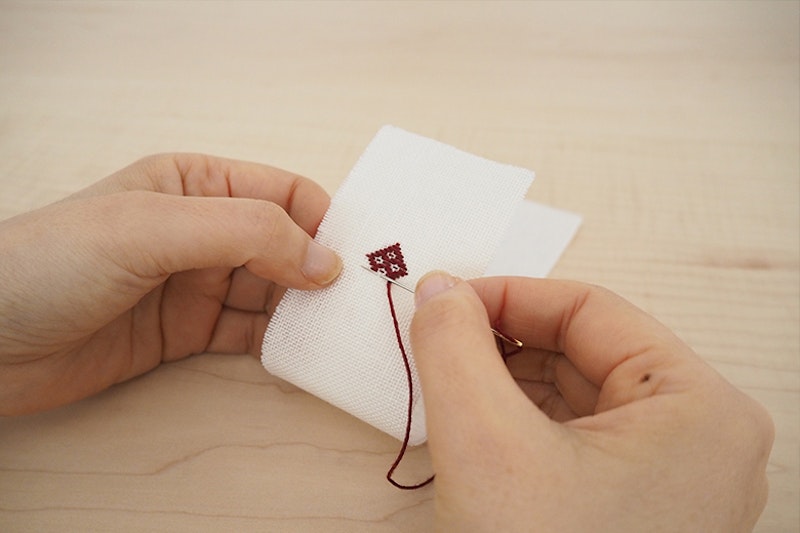

坂本氏から刺し子についてのお話を聞いたら、実際に手を動かしてみましょう。お茶事に使われる菓子切りを納めるための「菓子切り入れ」を制作します。

菓子切り入れに施す刺繍は、伝統的なこぎん刺しの紋様。3種類からお好きなものを選びます。表側の生地は3色から、内側は5色から、糸は全国でも珍しい刺し子専門店「飛騨さしこ」のオリジナル刺し子糸20色の中からセレクトできます。坂本氏も作品づくりの際によく使用しているというこの刺し子糸は、6本撚りの甘撚りで色味も良く、しなやかで毛羽立ちにくい高品質のものなのだとか。

「刺し子は無心になれるからこそ、糸の運びや色合わせの愉しさに集中できる」と話す坂本氏。伝統的でありながら、どこかモダンな刺し子模様を刺す工程は、まるで布の上で物語を紡ぐよう。針を進めるごとに、日常の喧騒から遠ざかり、静かに穏やかに流れる時間が心をほどいてくれることでしょう。

オプション(有料)でブローチづくりに変更も可能。菓子切り入れよりもひと回り大きめの刺繍3パターンから選び、生地2色、糸20色を組み合わせてつくります。木製のブローチ台は、飛騨の木工作家に特注した絢工房オリジナルのもの。楓・胡桃・桜から好みの樹種を選べます。一つひとつ手がける木枠の柔らかな質感と、刺し子の繊細な模様が織りなすコントラストは、一度触れると手放したくなくなる魅力を持っています。

制作のあとはお茶菓子で一服

刺し子に没頭した後はしばし休憩。お抹茶と干菓子をいただきながら、歓談のひとときを愉しみましょう。点て出しのお抹茶を口に含むと、豊かな味わいがじんわりと心に染み渡り、集中して制作に没頭した後の心地よい充実感に包まれます。

お茶菓子に使われる茶碗や菓子器には飛騨の工芸が活かされ、茶葉の香りや器の手触りなど、五感すべてで和の世界を体感できます。茶室では特別に設えられた坂本氏の作品をゆったりと鑑賞しながら、ここまでの体験で気になったことや興味を持ったことを坂本氏に投げかけてみるのも良いでしょう。

坂本氏とかたちにする、世界にひとつのセミオーダーアイテム

本プラン限定で、坂本氏へ直接セミオーダーが可能です(ご希望者のみ / 別途料金がかかります)。セレクトできるアイテムは、大津袋や茶杓袋など。用意された生地から感性に響くものを選び、坂本氏と相談しながらイメージを膨らませます。

※作品は完成後、郵送でお届けします。発送まで最長約1ヶ月お時間をいただきます。

菓子切り入れと同様、生地3色、糸20色という幅広い組み合わせからセレクトし、坂本氏が仕立てる茶道具は、まさに世界でたったひとつ。お気に入りのアイテムと共にお茶をいただけば、一緒に過ごす人とのひとときがいっそう自由に、いっそう心豊かなものになりそうです。

日常にそっと寄り添う手仕事の尊さと用の美を体感する

長い時間をかけて人々の暮らしのなかで育まれた手仕事の尊さを学び、刺し子の用の美を体感する本プラン。風光ルの静謐な空間で、遠く昔の人々の暮らしと知恵に思いを巡らせながら、静かに手を動かす尊い時間を過ごしてみませんか。

提供 絢工房 主宰・坂本桂子

提供

絢工房 主宰・坂本桂子

和裁の経験を活かした小物づくりや、帯や暖簾などのデザイン・制作を行う刺し子作家。2023年には、青森に伝わる「津軽こぎん刺し」と「南部菱刺し」について英語でまとめた『COUNTED SASHIKO EMBROIDERY』を英語で出版。ドイツ語・フランス語・スペイン語に翻訳されている。刺し子の魅力発信だけでなく、地域の民具を紹介するコーディネーターを務めたり、地域の農家とともに伝統野菜の継承に取り組んだりと、飛騨の地域に伝わる暮らしを再評価する活動に尽力。

提供 風光ル

提供

風光ル

飛騨高山の古い町並みに佇む工藝ギャラリー。“茶と工藝を通じて森と人が繋がる場所” をコンセプトに、飛騨漆の森を保全し、漆文化を継承するプロジェクトと連携しながら、伝統と現代を結ぶ特別な体験を提供している。飛騨高山の伝統工芸と現代作家の作品を展示・販売するほか、立礼茶室を備え、飛騨高山ゆかりの宗和流の茶道を体験できる。

開催日を確認

お客様の声

刺し子を体験するのははじめてでしたが、ひと針ひと針が静かな喜びに満ちていて、驚くほど心が落ち着きました。坂本先生から伺う青森刺し子の歴史や、飛騨との意外な繋がりの話も興味深く、ただの手仕事以上の学びがありました。仕上げた菓子切り入れをそのままお茶席で使えたのは、本当に特別な体験です。Otonami限定のセミオーダー会にも心惹かれ、旅先でお茶を楽しむという新しい発想が生まれました。

東京都 50代 女性

開催場所

風光ル

〒506-0844 岐阜県高山市上一之町98-1

・JR高山本線 高山駅から徒歩約15分、車で約4分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時|毎週金曜 12:30~14:30 【2026年1月以降】毎週金曜 13:30~15:30 ※茶道具をセミオーダーされる場合、終了時間が約30分後ろ倒しとなります。あらかじめご了承ください。

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

7,500円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料、お茶・お菓子

〈オプション〉

+2,050円(税込)

制作する作品を木枠のブローチに変更できます。

催行人数

最少催行人数:2名(予約期限までに最少催行人数に満たなかった場合、本体験は開催されません。ご了承くださいませ)

※1回6名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.風光ルに集合(体験開始の10分前にお集まりください)

2.刺し子作家・坂本桂子から学ぶ「こぎん刺しと菱刺しのパターンと歴史について」(約10分)

3.刺し子制作体験(約90分)

4.立礼茶室でお抹茶とお菓子をいただく(約20分)

5.解散

6.参加者限定オーダー会(希望制)

※参加者限定オーダー会では、「大津袋」「茶杓袋」など生地を選んで注文することができます。

※参加者限定オーダー会に参加される場合、終了時間が約30分後ろ倒しとなります。

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催168時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

※細かい作業を行うため、必要な方はメガネやリーディンググラスをお持ちください。

服装

特にございません。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

13歳以上

※18歳未満の方は保護者の同伴が必要となり、参加者と同伴者それぞれに1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の7日前まで。

特記・免責事項

・茶話会にて作品をセミオーダーされる場合、別途制作費と郵送費がかかります(現地決済となります)。

・セミオーダーの作品は完成後、郵送でお届けします。発送まで最長約1ヶ月お時間をいただきます。

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

開催日を確認

満員御礼

現在予約できません