書家・山本京子氏に教わる美しいひらがなの書き方と作品の愉しみ方 −原宿のプライベートサロンにて−

17 +

もっと見る

体験の概要

文字の成り立ちから書道具の扱い方、小筆を使ったひらがなの書き方を学ぶOtonami限定プラン。講師を務める山本京子氏は、書教展にて文部科学大臣賞を含む最高賞を二度にわたって受賞した経歴を持つ人気書家です。山本氏から直々に、小筆で知性あふれる手紙を書けるようになるためのレッスンを受けます。体験会場は、山本氏が主宰する通常非公開の会員制プライベートサロン「salon de 書」。品格漂う調度品や山本氏が選び抜いた一級品の書道具に触れながら、深い学びを得られる贅沢なひとときをお楽しみください。

体験の特徴

・書家・山本京子氏が主宰する会員制サロンにて、1日6名限定で開催するOtonami限定プラン。手書きで知性を感じる手紙を書けるようになりたい大人の女性におすすめ。

・書くレッスンを受けられるだけでなく、書の歴史や作品の愉しみ方に触れ、美しい書道具に囲まれながら書の面白さを深く学べます。

・小筆でひらがなを書く練習をした後は、談笑を交えながら山本氏こだわりの茶器でティータイム。

8,000円〜

(名/税込)

2〜8名

約90分

開催日を確認

詳しい内容

華やかな非公開サロンで日本古来の「余白美」に触れる

原宿エリアの閑静な一角に佇む「salon de 書」。美しい字を書きたい、書から日本文化に親しみたい人々が集まる、会員制のプライベートサロンです。主宰するのは書家の山本京子氏。30年ものキャリアの中で、書教展にて文部科学大臣賞を含む最高賞を二度にわたって受賞した経歴のある実力派です。書道教室の開催をはじめ、講演への登壇、テレビや雑誌への出演など幅広く活躍しています。

本体験は、通常は会員しか利用できないプライベートサロンを訪れ、山本氏からひらがなを書くレッスンを受けられるOtonami限定プラン。「日本語の文章は約7割がひらがなで構成されているのをご存知でしたか。ひらがなを美しく書けるだけで、手紙の完成度は格段に上がります」と山本氏。筆を持つ前には、平安時代の書の嗜み方からひらがなの成り立ち、書道具の正しい扱い方までじっくりと教わります。書の作品が醸す上品さと高級な調度品の華やかさが共存する、エレガントな空間での体験を満喫しましょう。

日本で生まれたひらがなの歴史を辿る

書道教室というと、さっそく「文字を書く」という技術的なレッスンから始まるのが一般的ではないでしょうか。本体験は、山本氏による解説で「書く以外の学び」から始まります。

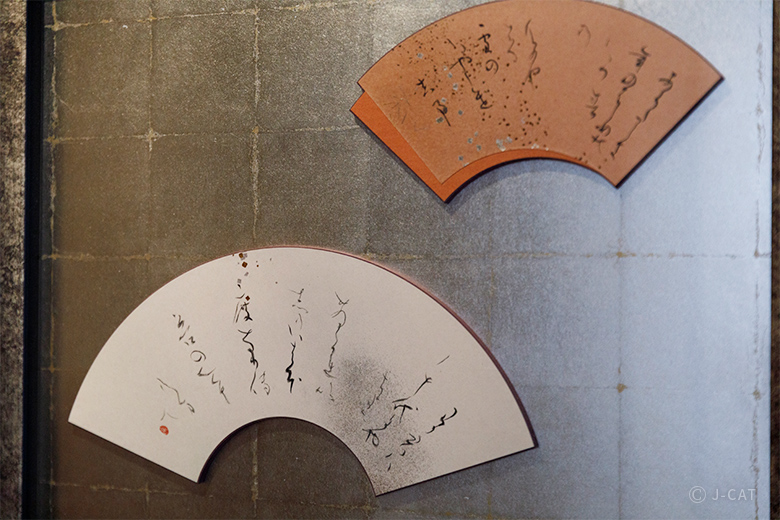

まずは実際に古文書や山本氏の作品を鑑賞しながら、古典作品の愉しみ方を学びます。仮名書の魅力のひとつは「余白美」。そこにあるのは、規則正しく並べられた文字列ではありません。筆の流れを活かし、文字の間隔を空けたり、文字同士をゆるやかにつなげたりすることで文全体にリズムが生まれます。紙全体を作品と捉え、空間を意識して文字を載せるのも特徴。「余白に趣を感じるのは、日本人特有の美的センスともいわれています。洗練された仮名書のあり方に、私自身も魅了されてきました」と山本氏は語ります。

さらに解説のなかで触れるのは、日本固有の文字であるひらがなの成り立ちについて。ひらがなは漢字から少しずつ形を変えてつくられ、残った46字が現在も使用されています。それぞれのひらがながどんな変化を遂げてきたのかを知れば、書の楽しみ方はぐんと広がります。

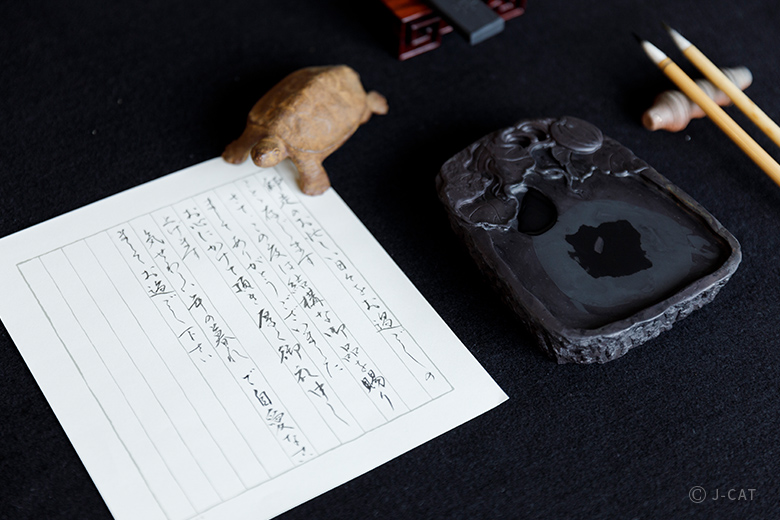

“本物”に触れながら学ぶ書の道

古典作品に触れ、ひらがなの成り立ちを学んだ後は、書道具の基礎的な扱い方について手ほどきを受けます。サロンで用いる道具たちは、「本物に触れて書を楽しんでもらいたい」と語る山本氏が目利きした一流品ばかり。硯の最高峰と呼ばれる「端渓硯(たんけいけん・中国広東省の端渓を産地とする端渓石からをつくられた硯)」や、墨匠・伊藤亀堂氏の手がける「鈴鹿墨」など、銘品が揃います。

「一流品を知るほど、物を見る目も磨かれます」と山本氏。正しい墨の擦り方や筆の持ち方についての丁寧な説明を受けながら、静かに感性を研ぎ澄ませるひとときです。

かな文字の奥深さを知った上で書く「いろは」

道具の扱い方を学んだら、いよいよ美しい手紙を書けるようになるための「書くレッスン」がスタート。お手本をもとに小筆で「いろはにほへと」を書いてみましょう(ご希望に応じて、小筆から筆ペンに変更することも可能です)。筆先に墨をつけて真っ白な半紙へと下ろすと、不思議と背筋が伸び、心が穏やかに整うのがわかります。そばで山本氏が丁寧にレクチャーしてくれるので、初心者の方や筆を持つのが久しぶりという方も安心して打ち込めるでしょう。

誰にどんな手紙を書こうか、思いを巡らせながら練習に打ち込むなんとも豊かなひととき。「手書きの書からは心が伝わるもの」と語る山本氏。筆を取らずとも簡単に文章を送れる現代だからこそ、筆づかいや余白から思いがまっすぐ届きます。進度には個人差があるものの、よりじっくりと学びたいという方は2回以上の参加がおすすめ。学ぶほど、一見シンプルながら奥深いひらがなの世界に魅了されることでしょう。

平安から伝わる書を学び、品格を身にまとう

レッスンを終えた後は、ゆったりとしたティータイムを過ごしましょう。山本氏が選び抜いた茶器に注がれるお茶の味わいは格別。書と向き合って少しばかり緊張していた身体が、ほっと安らぎます。

日本独自の文字であるひらがなをあらためて学び、意匠を凝らした書道具たちに触れながら「書くこと」を慈しむ時間。体験の終わりには、すぐにでも大切な人へ手紙を書きたくなっているかもしれません。活字とは違う、しなやかで気品高い字体で紡ぐ書。贈る相手を思いながら筆を取る、教養豊かな大人の嗜みを新しい習慣にしてみてはいかがでしょうか。

提供 salon de 書

提供

salon de 書

書家である山本京子氏が原宿の閑静な住宅街に構える会員限定のプライベートサロン。2010年の立ち上げ以降、大人の女性を中心に幅広い世代に書の魅力を伝えてきた。山本氏はかな文字を中心とした書家として30年以上のキャリアを持ち、講演・講座の受講者数はのべ約14,000人以上。第103回書教展では最高賞である文部科学大臣賞を受賞。

開催日を確認

開催場所

salon de 書

住所非公開

・東京メトロ副都心線 北参道駅から徒歩約2分

・JR山手線、総武線、都営大江戸線 代々木駅から徒歩約8分

・JR山手線 原宿駅(竹下口改札)から約8分

・東京メトロ千代田線、副都心線 明治神宮前駅から約10分

※場所の詳細はご予約後にご案内します。本ページに記載の地図とは場所が異なります(Google Mapは北参道駅の場所を示しています)ので、必ずご案内のメールをご確認ください。

予約について

催行決定日よりご希望の日付を選択してください

催行日時|月2回(金曜) 13:30~15:00

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

現在ご予約が可能な催行日がございません。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

□リクエスト予約は、お客様のリクエストに沿って空き状況を確認、後日予約の受付可否をご連絡します。

料金

8,000円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料、お茶

催行人数

最少催行人数:2名(予約期限までに最少催行人数に満たなかった場合、本体験は開催されません。ご了承くださいませ)

※1回8名限定(2024年7月までの体験日は1回6名限定)

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.salon de 書に集合(体験開始の5分前にお集まりください)

2.座学(約30分)

3.小筆で書く「いろはにほへと」レッスン(約50分)

4.ティータイム(約10分)

5.解散

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催168時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

服装

特にございません。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

18歳以上

予約期限

開催日の7日前まで。

特記・免責事項

やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

本体験はプライベート空間での体験となる都合上、体験会場の外観撮影および内観から外の景色がわかるお写真の撮影はお控えください。

開催日を確認