Exclusive

京都「泉涌寺」皇室ゆかりの非公開座敷で嗜む泉山御流の香道体験 −僧侶の境内解説とお茶菓子付き−

現在、予約可能な開催日程がございません。次回の開催日のお知らせは下記よりご登録ください

体験の概要

京都・東山エリアにある皇室ゆかりの御寺(みてら)「泉涌寺(せんにゅうじ)」。通常非公開の小方丈を本体験のために貸し切り、泉涌寺長老を御家元と仰ぐ「泉山御流(せんざんごりゅう)」による香道を嗜みます。小方丈の和室は、江戸時代の襖絵と秋篠宮皇嗣殿下命名の「五行の庭」を望む空間。香道体験の前には、僧侶の解説付きで、普段は拝観できない舎利殿か霊明殿のいずれかひとつを含む3ヶ所をじっくりと特別拝観。 格式高い名刹で香道の文化に触れる、贅沢なひとときを堪能します。

体験の特徴

・泉涌寺の境内、京都御所から移築された通常非公開の小方丈を1回8名限定で貸し切り、泉山御流の香道を体験します。

・皇室の菩提寺として高い寺格を有する広い境内を、僧侶が解説付きでご案内。普段は立ち入れない舎利殿か霊明殿のいずれかひとつを含む3ヶ所を特別に見学します(※)。

・泉山御流の香道体験を通して、日本古来の礼儀作法や有職故実の世界に触れることができます。体験後には、抹茶とお菓子をいただきながら講師の解説に耳を傾けます。

※泉涌寺の特別公開日と重なる時には、一般の参拝客と一緒に拝観する場合や、見学場所が変更となる可能性があります。

17,000円〜(名/税込)

2〜8名

約120分

開催日を確認

詳しい内容

香道の伝統と文化を守り伝える「泉山御流」

茶道・華道と並ぶ日本の三大芸道のひとつ、香道。香道の古典教養は平安貴族によって培われ、鎌倉時代を経て手前作法の基礎が定まり、江戸時代には最盛期を迎えました。当時は天皇様から町人まで嗜んだと伝わります。泉山御流は、泉涌寺長老を御家元と仰ぐ香道の流派。由緒ある香道の伝統を受け継ぎ、国内外への普及に努めています。

香道は明治以降衰退の一途をたどりましたが、近年は歴史の長さや香りの芸術としての希少性があらためて注目され、復興の兆しが見られます。泉山御流は、香道の伝播のため日本各地で一般向けの講座を開いており、留学生も受け入れています。香道の裾野は海外にも広がりつつあります。

東山連峰の一嶺の麓にたたずむ皇室ゆかりの寺院「泉湧寺」

京都の東山エリアにある泉涌寺は、皇室と関わりが深い古刹です。寺域内には、四条天皇以来多くの天皇様や皇族方の御陵を擁しています。香と花を供える役割を担う香華院(こうげいん)とされ、御寺と呼ばれています。

重要文化財の仏殿は4代将軍徳川家綱による再建で、運慶作と伝わる釈迦・阿弥陀・弥勒の三尊仏を安置しています。また、長さ約16メートル、幅約8メートルの「涅槃図(ねはんず)」は日本最大で、毎年3月中旬の公開時には大勢の人が拝観に訪れます。東山門と呼ばれる大門や舎利殿をはじめ、御所から移築された建物が多くあることからも、皇室との縁の深さを感じられます。本体験では、皇室の歴史と共に歩んだ軌跡をたどりながら広い境内を巡り、伝統的な香道を嗜みます。

特別な空間を僧侶と巡り、泉涌寺の魅力を体感

体験のはじめに、僧侶の案内で境内を見学。本格的な唐様建築である仏殿では、ご本尊である三尊仏のほか、裏壁の白衣観音(狩野探幽筆)や天井の雲龍図などを見られます。また、通常非公開の舎利殿か霊明殿のいずれかひとつを特別に拝観。舎利殿は、釈迦の歯(仏牙舎利)を奉安している霊殿であり、天井には「鳴き龍」として知られる狩野山雪筆の龍図が描かれています(特別公開日と重なる時には、一般の参拝客と一緒に拝観する場合があります)。

明治時代に宮内省により再建された通常非公開の霊明殿は、歴代の天皇、皇后、親王、内親王方の位牌が祀られる場所で、内部の荘厳具・仏具は、皇族方から寄進されたものです。

霊明殿に続く御座所は、皇族方が御陵や霊明殿にご参詣の際に休息をとられるための場所。現在の御座所は、1882(明治15)年に旧皇后御里御殿を移築したものです。6室あるすべての部屋の襖には、異なるテーマの絵が描かれています。御座所の東南から御殿の南側にかけては白砂と苔の調和が美しい庭園があり、紅葉が一斉に色づく秋は特に豊かな情景を演出します。

非公開の建物を貸し切って行う泉山御流の香道体験

僧侶のいざないで境内を巡りながら、香道体験を行う通常非公開の小方丈へ。小方丈は江戸時代に造営された御所の対屋。見事な絵が描かれた襖を開けると、秋篠宮殿下が命名された「五行の庭」を眺めることができます。色とりどりの庭の様子に秋篠宮殿下が感銘を受けられ、五色を象徴的に表す五行にちなんだといわれています。

香道体験のはじまりには、泉山御流の師範免許を持つ講師が、香道に使用する香木や香道の歴史、そしてこのあと体験する「組香(くみこう)」について丁寧に解説。組香とは、いくつかの香木を炷いて香りを聞き、香りの順番などを当てる遊びのことです。泉山御流に伝承されている組香は1,000種類以上あり、季節や行事に合わせて香木を用意するのだとか。武家社会で洗練された雅な遊びですが、はじめてでも心配無用です。気楽な気持ちで挑戦してみましょう。

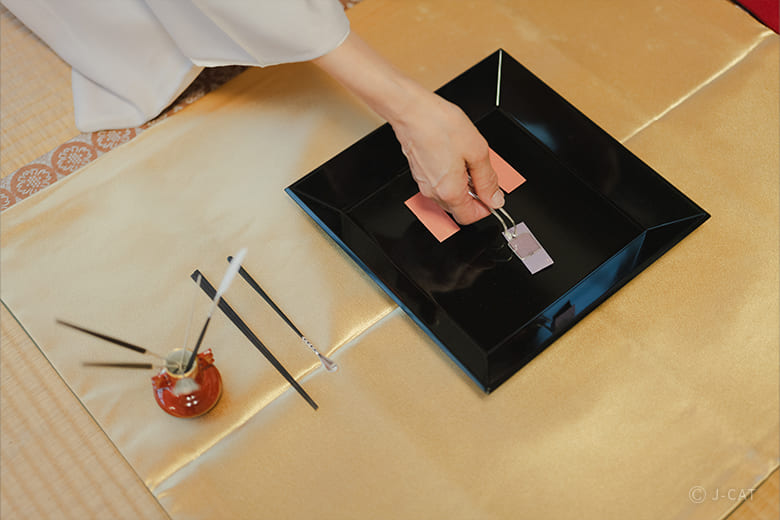

まずは、香木を炷く師範の美しい手前作法を見学。そしてひとつずつ回ってくる香炉を手に取り、ゆっくりと香りを聞きます。聞香を楽しんだら、各々の答えを記紙(小さな和紙)に書き、組香の結果を発表。この日の組香の概要を記した記録(香会記)が、正解したゲストに進呈されます。

香りを正確に聞き当てることだけが、組香の本来の楽しみではありません。組香に込められた季節の情景や、和歌や漢詩などの古典文学に触れ、知識を深めることこそが醍醐味です。ゆったりと流れる時間のなかで、想像を巡らせながら香りを聞きましょう。

お茶菓子をいただきながら香道への理解を深める

組香体験のあとは、抹茶とお菓子をいただきながら講師の解説を聞きます。組香にまつわる有職故実や季節の行事、節句などの話に耳を傾けましょう。元となっている故事や古典について学ぶことで香道への理解が深まり、教養を培うことにつながるのも魅力のひとつです。

かつては貴族や武士だけでなく、一般庶民も教養として、あるいは楽しみとして親しんできた香道。日本人は長い歴史の中で香りを味わうことを芸道に昇華させ、独自の文化として確立させました。泉山御流では現代においても、香りに親しみながら自分を磨くきっかけにしてもらいたいと願っているのだそうです。

皇室の菩提寺で香道の文化に触れるひととき

皇室ゆかりの御寺の境内を僧侶の解説付きで拝観し、通常非公開の間で泉山御流の香道を体験する時間。今も皇族方の拠り所とされているこの場所で気品あふれる香りに包まれれば、静かに自分自身と向き合うことができそうです。

提供 泉山御流

提供

泉山御流

江戸時代から続く、泉涌寺長老を御家元と仰ぐ香道の流派。泉涌寺には銘香蘭奢待をはじめ、歴代の天皇様が所持されていた香木や香道具などが所蔵され、泉山御流によって香道の伝統が伝えられている。日本各地で支部や香道教室を展開し、香道体験学習会や神事にちなんだ特別稽古なども手がけている。メディア出演や番組協力なども多数。

提供 泉涌寺

提供

泉涌寺

真言宗泉涌寺派の総本山。鎌倉時代の武将・宇都宮信房から寺地の寄進を受けた月輪大師・俊芿(がちりんだいし・しゅんじょう)が大伽藍の造営を志し、1226(嘉禄2)年に創建。四条天皇の葬送儀礼が泉涌寺で行われて以降、歴代の天皇様や皇族方を奉葬してきた。皇室の御陵に香や花を供える香華院とされ、「御寺」「皇室の菩提寺」とも称されている。洛陽三十三所観音霊場20番札所の楊貴妃観音(重要文化財)、1月の成人の日に行われる七福神巡りも有名。

開催日を確認

お客様の声

香道体験は初めてで緊張しましたが、先生が聞香の作法など丁寧に教えてくださったので、気負わずに参加できました。組香のもとになっている古典の話などとても興味深かったです。五行の庭や霊明殿など、めったに入ることができないところを見学できたのも感激しました。

奈良県 40代 女性

泉涌寺の非公開の舎利殿や霊明殿を拝観させて頂き、歴代天皇陛下の御霊に手を合わせさせて頂く前代未聞の機会をいただきました。香道体験が始まる前からすでにすごい体験の連続でした。メインの香道体験もこれまでに体感した事のない奥深い香りを楽しませていただきました。頂いたお菓子も日本の優しいお味でした。僧侶の方、香道の講師の方に丁寧に親切にしていただきき、何から何まで素敵な体験をさせていただきました。

大阪府 40代 女性

香道は初めての体験でしたが丁寧に指導していただきました。お寺の拝観も良かったです。

大阪府 60代 女性

開催場所

泉涌寺

〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町27

▼JRをご利用の場合

・京都駅からタクシー・車で約10分

・京都駅(烏丸口)から市バス(208系統)に乗車、「泉涌寺道」にて下車、徒歩約15分

・東福寺駅(奈良線)から徒歩約20分

▼京阪電車をご利用の場合

・七条駅からタクシー・車で約10分

・東福寺駅から徒歩約20分/七条駅から市バス(208系統)に乗車、「泉涌寺道」下車、徒歩約15分

・祇園四条駅から市バス(207系統)に乗車、「泉涌寺道」にて下車、徒歩約15分

▼阪急電車をご利用の場合

・河原町駅・四条河原町バス停から市バス(207系統)に乗車、「泉涌寺道」にて下車、 徒歩約15分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時│不定期開催(午前の部 10:00~12:00 / 午後の部 13:15~15:15)

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

17,000円(名/税込)

料金に含まれるもの 組香体験料、寺院拝観料、施設使用料、お茶・お菓子

催行人数

最少催行人数:2名(予約期限までに最少催行人数に満たなかった場合、本体験は開催されません。ご了承くださいませ)

※1回8名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.泉涌寺 大門に集合(体験開始の15分前にお集まりください)

※拝観受付のある場所にお越しください。

2.僧侶による境内の案内(約30分)

3.泉山御流師範による香道体験・お茶とお菓子をいただく(約90分)

4.解散

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催168時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

服装

・普段着でご参加いただけます(裸足の方は靴下をご持参ください)。

・香道体験中は、時計・指輪・ブレスレット・長いネックレスなどはお外しください。

・香水や香りの強い整髪料はお控えください。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

中学生以上

※お子さまがご参加される場合、同伴者の方も1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の7日前まで。

特記・免責事項

・本体験はすべて日本語で催行されます。お時間の都合上、進行速度への配慮ができかねるため、通訳を介する必要があるお客様のご参加はご遠慮いただいております。ご理解とご了承をいただけますようお願いいたします。

(This experience will be conducted in Japanese. Due to time constraints, we cannot accommodate adjustments to the pace of the event for translation purposes. Therefore, customers who require an interpreter are kindly asked to refrain from participating. Thank you for your understanding.)

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

・境内を移動しながらのご案内・体験となるため、遅刻された方は事前のご連絡の有無にかかわらず、原則ご参加いただけません。香道体験のみのご参加は可能ですが、小方丈での香道体験スタート後の途中参加はできません。ご返金も出来かねますので、あらかじめご了承ください。

・体験日が泉湧寺の特別公開日と重なる時には、境内案内の際に、一般の参拝客と一緒に拝観となる場合があります。

・ご予約時は「予約者情報」に日中連絡の取れる電話番号が記載されていることをお確かめの上、ご予約ください。

よくあるご質問

開催日を確認

満員御礼

現在予約できません