Exclusive

大学内の坐禅堂で僧侶と共に行う面壁坐禅&数珠づくりで心を整える –お茶菓子とおみやげ付き–

体験の概要

曹洞宗派の仏教学科を設置する駒澤大学。そのキャンパス内にある「禅研究館」の大型坐禅道場にて、本格的な坐禅を体験するOtonami限定プランです。指導するのは「曹洞宗関東管区教化センター」所属の僧侶。曹洞宗の作法である面壁坐禅で、静かでやすらかなひとときを過ごします。お茶菓子で休憩した後は、僧侶と語らいながら数珠づくり。祈祷諷経で体験を締めくくり、祈祷してもらった数珠と名私香をおみやげに持ち帰れます。

体験の特徴

・世田谷区駒沢の緑あふれる駒澤大学の坐禅堂で、壁に向かって坐る曹洞宗の本格的な坐禅を体験。

・坐禅後は茶話会に参加。修行僧が実践する礼儀作法を教わりながら、僧侶との会話を愉しみます。

・僧侶がゲストのために唱える般若心経を聞き、平和と安寧を祈ります。

6,600円〜(名/税込)

1〜12名

約120分

開催日を確認

詳しい内容

駒澤大学キャンパス内にある静かな禅の空間

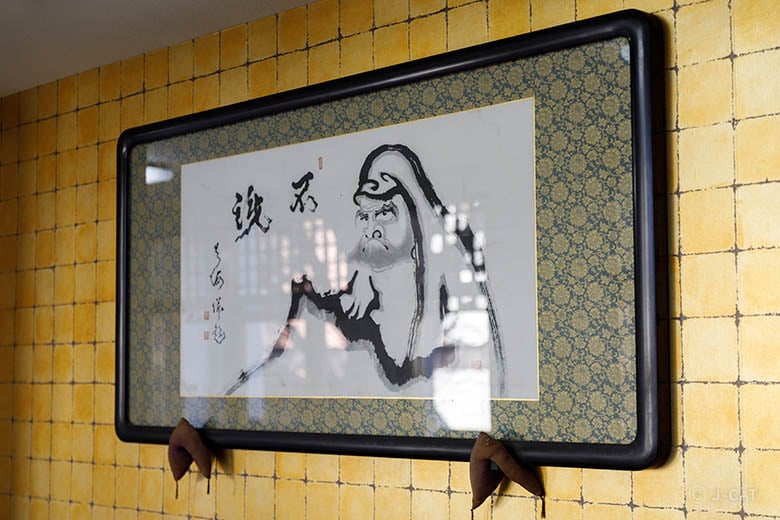

世田谷区駒沢の静かな住宅街や緑あふれる公園のすぐそばにある駒澤大学。1592(元禄元)年に曹洞宗が設立した「学林(旃檀林)」を起源とし、仏教の教えと禅の精神を教育・研究の基本としています。キャンパス内にある「禅研究館」は、一歩足を踏み入れると凛とした空気が漂う静謐な空間。入り口には、6世紀初頭にインドに生まれ、中国に渡って禅の教えを伝えた禅宗の祖、達磨大師の絵が掛けられています。

禅研究館の4階にある坐禅堂は、約100名が坐れる本格的な大型坐禅道場。中心に安座されている文殊菩薩は、「三人寄れば文殊の智慧」ということわざの由来となった人物で、智慧の菩薩様として慕われ大切にされています。本体験は、普段は駒澤大学の学生たちが学ぶ坐禅堂にて特別に開催されます。

坐禅を体験し、心穏やかな時間を過ごす

坐禅堂での坐禅体験を指導するのは、「曹洞宗関東管区教化センター」所属の僧侶。関東地方における布教活動の中心的存在であり、坐禅体験や講演会の開催、SNSでの情報発信など多岐にわたる活動を通じて禅の教えを広めています。伝統的な教えを守りつつも現代社会に寄り添ったかたちで広めることで、多くの人々の心の拠り所となっています。

坐禅には禅堂への入り方、足の組み方や手の添え方など、一つひとつに決まった所作があり、それぞれに意味があります。やり方はすべて丁寧に教えてもらえるのでご安心を。通常の坐禅は、灯した1本の線香が燃え尽きる40分ほどを目安に行いますが、本プランではまず僧侶から坐禅の歴史や所作の説明を受け、きちんと理解した上で通常の半分ほどの時間で坐禅を組みます。

体験するのは、曹洞宗の作法にのっとって壁に向かって行う面壁坐禅(めんぺきざぜん)。坐禅というと僧侶の厳しい修行を想像するかもしれませんが、普段心に抱えている様々な思いを一旦置いて自分自身に向き合い、見つめ直す自由な時間と考えてみてください。また、壁に向かうことでより坐禅に集中しやすくなるのだそう。実際に坐禅を組んでみると、最初は所作や心の置き方に迷いがあるかもしれません。しかし素直な気持ちで心を整えると、やがて穏やかですっきりとした清々しさを感じられることでしょう。

希望すれば、警策で肩を打ってもらえます。警策を入れる行為は決して罰ではなく、「共に修行を頑張ろう」という叱咤激励の意味合いがあるそうです。

茶話会にて僧侶と語らうひととき

坐禅の後は、お茶と和菓子でひと休みの時間です。禅とは何か、仏教とは何か、僧侶からのお話を聞きながらいただきましょう。「現代人はつい忙しく動いてしまい、自分のために何もしない時間をつくることはなかなか難しい。様々な縁から解き放たれて、ただ坐る。やってみると意外と奥深い、大事な時間になると思います」と、坐禅についてもさらに詳しく解説されます。

曹洞宗の修行僧は、坐禅と同じスペースで食事やお茶の時間を過ごすのだそう。お茶菓子のいただき方の所作も教えてもらいます。僧侶と直接語り合えるまたとないこの機会に、禅に関する素朴な疑問を投げかけてみましょう。近いようで遠い存在だった仏教の世界に、より親しみを感じられるかもしれません。

祈祷で心を清め、平穏な日々を願う

お茶菓子で休憩した後は、和室に移動してオリジナルの数珠づくりを体験します。かつて関東管区教化センターの僧侶が修行や法要に使用していた数珠の一部を使用する貴重なもの。一つひとつ大切に糸に通し、結び目をしっかりと締めれば数珠の完成です。

体験の最後に、僧侶により祈祷諷経(きとうふぎん)を行います。ここでは般若心経と消災妙吉祥陀羅尼(しょうさいみょうきちじょうだらに)を唱えます。消災妙吉祥陀羅尼とは、文字の如く、災いを除いて幸せを祈るための経文のこと。つくったばかりの数珠を納め、御祈祷してもらいます。

※坐禅堂は三黙道場といわれ私語厳禁ですが、禅や仏教をより身近に親しんでもらいたいという思いから、本プラン限定で特別に実施しています。

数珠はもちろん、数珠と共に祈祷した名私香(名刺入れやカードケースなどに入れるタイプのお香)はおみやげとして持ち帰れます。災厄を逃れ、平穏な日々を過ごせるようにと願いつつ、お財布に入れたり、しおりとして使ったりするのもおすすめです。

坐禅で素直な自分に戻る

禅への興味が深まったら、キャンパス内の「禅文化歴史博物館」へ立ち寄ってみるのも良いかもしれません。禅に関する美術工芸品や仏教美術など、様々な展示品を鑑賞できます。禅の精神を体感できる貴重な資料が数多く展示されている、全国的にも珍しい博物館です。

※「禅文化歴史博物館」はどなたでもご入館いただけますが、休館日は各自で事前にご確認ください。

普段のざわついた気持ちや忙しさからひとまず離れて、心安らぐ時間を過ごせる坐禅堂での坐禅体験。僧侶と共に静かに呼吸し、一連の所作を体験してみると、坐禅堂を後にする頃には清々しい気持ちになれることでしょう。素直で自然な自分に戻れる穏やかなひとときを過ごしてみませんか。

提供 曹洞宗関東管区教化センター

提供

曹洞宗関東管区教化センター

曹洞宗宗務庁教化部(曹洞宗の教化活動を統括する組織)に所属し、曹洞宗の布教教化方針に基づき、管区における本部布教の推進、教化に関する研究及び資料の収集を目的として開設。現在は、全国を9つの管区に分け、北海道・東北・北信越・関東・東海・近畿・中国・四国・九州の各管区に設置され、曹洞宗の教化、布教の活動を行なっている。

提供 駒澤大学

提供

駒澤大学

1592(文禄元)年に創立された、東京都世田谷区駒沢にある私立大学。前身である「学林(旃檀林)」は、曹洞宗が禅の実践と仏教の研究、そして漢学の振興を目的として江戸駿河台吉祥寺に設立。曹洞宗の開祖・道元禅師の教えを大学の教育・研究の理想的なあり方として「行学一如」と表現。自己形成を目指す「行」と、学問研究である「学」とは一体であるという意味であり、建学の理念を表している。

開催日を確認

お客様の声

「坐禅では、頭に浮かんでくる考えを一切掴まない。普段の生産活動を一旦止めて、命の不思議に心安らぐ時間を過ごす」とおっしゃっていた僧侶の言葉が非常に印象に残りました。仕事に疲れている時こそ、心をリラックスできるいい時間が過ごせるんじゃないかと思います。禅の精神というものへの興味も深まりました。

東京都 50代 女性

開催場所

駒澤大学 坐禅堂(駒沢キャンパス)

〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1

・東急田園都市線 駒沢大学駅より徒歩約10分

・東急田園都市線 桜新町駅より徒歩約20分

・渋谷駅より東急バス「等々力」行きに乗車、「駒沢」バス停より徒歩約1分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時|月1回 月曜 10:00~12:00

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

6,600円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料、おみやげ(数珠、名私香)

催行人数

1回12名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.駒澤大学 禅研究館内4F 坐禅堂(駒沢キャンパス)に集合(体験開始の10分前にお集まりください)

※体験開始の30分前より、着替えのお部屋を開放しております。体験開始の10分前に間に合うよう、身支度をお済ませください。

2.坐禅指導・体験(約45分)

3.茶話会(約30分)

4.休憩・談笑(約10分)

5.数珠づくり(約20分)

6.ご祈祷(約15分)

7.祈祷した数珠と名私香、資料を受け取り解散

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催24時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

服装

・身体を締め付けすぎないゆったりとした服装でお越しください。

※着替えスペースを用意していますのでご利用ください。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

6歳以上

※12歳未満の方は保護者の同伴が必要となり、参加者と同伴者それぞれに1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の1日前まで。

特記・免責事項

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

・キャンパス内の「禅文化歴史博物館」はどなたでもご入館いただけますが、休館日は各自で事前にご確認ください。

よくあるご質問

開催日を確認