Exclusive

椅子張りの名匠に学ぶ小物置きづくり −練馬の工房にて伝統の技を体験&ショールーム見学−

体験の概要

創業から60年以上にわたり、フランス伝統の椅子張り技術を継承している「I.S.U.house上柳」。オーナーで熟練の職人・上柳征信氏と共に、通常は行っていないオリジナルの小物置きを制作するOtonami限定プランです。厳選された3種類の生地やボタンから自分好みのものをセレクト。または、毛足が短くふわっとした手触りのモケット生地を選べるオプション(有料)もあります。貴重なアンティークチェアが並ぶショールームの見学付き。歴史ある椅子張りの世界を垣間見ながら、伝統のものづくりに浸る特別なひとときです。

体験の特徴

・300年以上の歴史あるアンティークチェアの技術のひとつ「ボタン締め」を体験。出来上がった作品はお気に入りのアクセサリーや時計を置いたり、インテリアとして飾ったり、暮らしに彩りを添えるアイテムに。

・黄綬褒章をはじめ、数多くの受賞歴を持つ現代の名匠・上柳氏による丁寧なレクチャーがあるので、手先を使った作業に自信がなくても安心。

・ロココ調の世界観が魅力のショールームにて、様々な種類の椅子を解説付きで見学。椅子の歴史や物語に触れ知見を深めます。

※こちらのプランもおすすめです。

〈 練馬「I.S.U.house上柳」椅子張り職人と共に作るオリジナル小物 −ショールーム見学付き− 〉

8,900円〜(名/税込)

1〜6名

約120分

開催日を確認

詳しい内容

伝統的なクラシックスタイルの椅子張りを行う工房

練馬区の閑静な住宅街に佇む、1964(昭和39)年創業のI.S.U.house上柳。日本でも数えるほどしかないという、フランス伝統の椅子張りの技術を用いて椅子を制作している工房です。アンティークチェアを大切に所有している方からの修理も受け付けており、末長く椅子を愛用してもらうために丁寧なメンテナンスを行っています。

ここで2代目として活躍しているのが、椅子張り職人の上柳征信氏です。優れた技能を持ち実績を積み重ねた人に贈られる「黄綬褒章」を、創業から60年のあいだに親子2代で受賞。他にも数々の受賞歴があり、その技術が高く評価されています。工房にて様々な椅子の制作や修理を担う上柳氏。「伝統の椅子づくりで使われる材料は天然素材なので、土に置いておくとそのまま自然に還るんです。サステナブルな特徴があるので、今あらためてその魅力が見直されています」と語ります。

建築家が最後に行き着く場所ともいわれるのが椅子づくり。直線と曲線を組み合わせてつくる椅子は難易度が高く、デザインのプロともいえる建築家たちの情熱を駆り立てるのだそう。「職人としては、自分がつくった椅子を長く愛用してもらいたい。木製の椅子は、材料として使われた木の年輪の数だけ長持ちするといわれています。この考え方は、実際の使用例からも証明されているんです。その確かな技術を今回の体験で感じ、豊かな時間を過ごしてもらいたいです」と上柳氏。Otonami限定プランを通じて奥深い椅子の世界に触れ、名匠の技を間近で見学できる特別な機会です。

アンティークチェアをはじめ貴重な椅子をショールームで見学

本プランでは、椅子張りに用いるフランスの伝統的な手法のひとつ「ボタン締め」を活用し、オリジナルの小物置きを制作します。制作に入る前に、まずはI.S.U.house上柳のショールームを見学。一歩足を踏み入れると、上柳氏が手がけた大小様々な椅子が並びます。

女性向けにデザインされたクラシカルな椅子はどれもかわいらしく、ひときわ人気があるのだそう。例えばフランスから直輸入した生地を使用したマカロンシリーズは、丸みを帯びたフォルムが目を引き、部屋に置くだけでアクセントになります。

ショールームをさらに奥へと進むと、アンティークチェアが並ぶ空間が広がっています。18世紀のフランス・ルイ15世の時代から流行し、花や植物などをモチーフとした優美なロココ調の世界を堪能しましょう。

「座り比べをしていただくと、その違いを感じてもらえるはず。バネを入れてつくる椅子は年々少なくなってきているので、座り心地もぜひ体感してみてください。中に入れるクッション材によって変わるのもおもしろいと思います」。それぞれの椅子の歴史や特徴など、上柳氏の解説付きで見学し知的好奇心が満たされます。

自分の好きな生地やボタンを選んで小物置きを制作

ショールーム見学の後は、工房へ移動し小物置きを制作します。本プランでは、椅子張りの伝統的な技術「ボタン締め」を体験。ボタン締めとは、ナポレオンの時代から始まった装飾デザインのようなもの。「ボタンを生地に埋め込むことで、凹凸がつくられ陰影が出来上がる。それが生地の柄よりも独特の美しさを醸し出してくれるんです」と上柳氏はいいます。

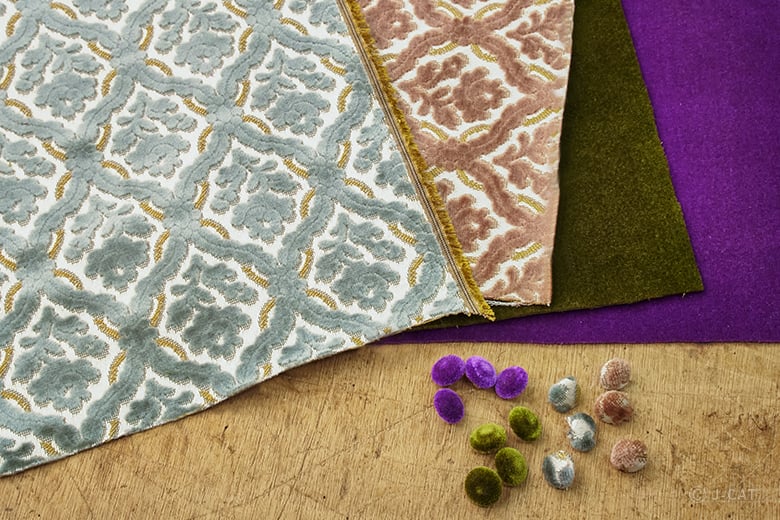

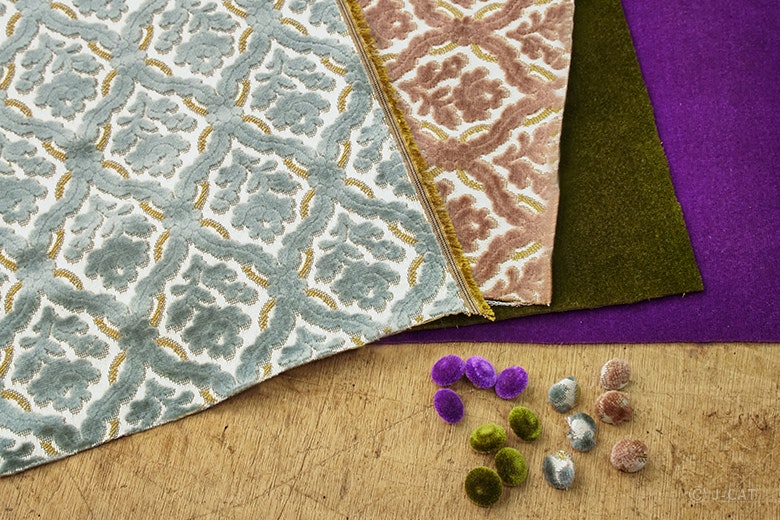

まずはじめに、用意された3種類の生地(合皮)の中から、好きな生地を選んでいきます。毛足が短く手触りの良い、ふわっとしたモケット生地4種類から選べるオプション(有料)もあります。また、使用するボタンも好きなものをセレクト可能。柄入りも素敵ですが、ボタン締めを施すと無地のほうが映えるともいわれています。

3種類のシンプルな生地と、オプションで変更できる4種類のモケット生地。どちらもおすすめですが、陰影があり繊細な表情のモケット生地は、色や柄も華やかでロココ調の雰囲気を感じます。生地がやわらかく針を通しやすいというメリットもあるので、自分好みの生地を選んでみましょう。

名匠と共に伝統的なボタン締めを体験

使用する工具は、ハサミやカッターなど身近なものから、マグネットハンマーやタッカーといった専門的なものまで登場。上柳氏が使い方を丁寧にレクチャーしてくれるので、持つのがはじめてでも安心です。特にホチキスの機能があるタッカーは、使い慣れていないと緊張するのでしっかり説明を聞きましょう。ボタンを通す糸は、強くしなやかな風合いがある麻製を使います。

上柳氏のレクチャーを受けながら、オリジナルの小物置き制作をスタート。生地にはあらかじめ針を通す印があるので、それを目安に針を刺し、ボタンを土台に付けていきます。土台のウレタンが固くなかなか針が貫通しないことも。椅子張り用の太くて長い針は、はじめに力を入れるのがコツだそう。

土台に糸を貫通させてから表面を見ると、ボタンが埋め込まれているのがわかります。糸をぎゅっと引っ張り、ボタンを深く押し込み、裏面の糸をタッカーで固定する。この工程を繰り返します。埋め込む深度によって仕上がりが異なるそう。つくった人の個性が表現されるのが、ボタン締めの魅力といえるでしょう。

4ヶ所にボタン締めを施したら、生地を折りたたんでタッカーで留めます。きれいなヒダをつくるためには、余った生地をハサミで切り落とすのがポイント。最後に飾り鋲をハンマーで打って取り付け、完成です。

専門的な工具を使うのは緊張しますが、上柳氏のサポートがあるので安心して進められます。ボタン締めによる凹凸感は一つひとつ個性が出るもの。自分の手でつくった作品が完成する瞬間は、達成感と共に喜びもひとしおです。

小物置きづくりを通して椅子の見方が変わる

「椅子張りという仕事は世の中に知られていない。だからこそ、体験を通して認知度を上げていきたい」と語る上柳氏。1枚の生地だけでボタン締めという装飾が完成することに気付いたり、はじめて見る工具を使ったりすることで、体験後には椅子の見方が変わるそう。「飾り鋲を触ったことがない人は多いので、体験後に出会うと思わず見てしまうのだそうです」。こうして椅子への興味を少しでも高めてもらえたらと上柳氏はいいます。

名匠に学ぶ、椅子張り技術を用いた小物置き制作。300年以上もの長い歴史を持つ椅子づくりの世界に触れる、Otonami限定プランです。完成した自分だけの作品は、使い続けると愛着が増していくでしょう。アンティークチェアに囲まれた工房にて、伝統のものづくりを楽しんでみませんか。

提供 I.S.U.house上柳

提供

I.S.U.house上柳

1964(昭和39)年創業の椅子張り工房。現在工房を継ぐ2代目・上柳征信氏は、フランスで300年以上続くクラシックスタイルの椅子張り技術を現地で習得。自身の工房でもその技術を活かした椅子の製造や修理・復元などを行い、日本では数少ないクラシックスタイルの椅子張りを行う工房となっている。上柳氏は2018(平成30)年に黄綬褒章を受章。椅子張りの技術力とその価値が高く評価されている。

開催日を確認

お客様の声

素敵な工房で椅子張りの歴史に触れ、構造や制作過程を教えて頂いてさらに椅子張りにの魅力を知ることが出来ました。ワークショップも終始楽しくて、本当に貴重な体験をさせていただきました!椅子の見方が変わるワークショップなので、ぜひ多くの方に体験して欲しいです。

東京都 50代 女性

小物置き制作の前にショールームを見学できるのも楽しかったです。美しい色や柄のエレガントなアンティークチェアの数々に魅了されました。体験では好きな生地やボタンを選べて自分らしい小物がつくれるのが良かったです。見たことのない椅子職人の工具を使うのは緊張しましたが、上柳氏の明るく的確なレクチャーでスムーズに進行できました。完成すると愛着が増し充実の時間でした。

東京都 40代 女性

難しいのでは、と少し不安もありましたが、楽しく自分で満足出来る仕上がりとなり、良い体験となりました。

東京都 60代 女性

開催場所

I.S.U.house上柳(工房・ショールーム)

〒179-0081 東京都練馬区北町6-31-20

・東京メトロ 有楽町線、副都心線 平和台駅より徒歩約5分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時|13:30〜15:30 ※制作の進行状況により最大30分程度長引く場合があります。

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

8,900円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費

〈オプション〉

モケット生地に変更

+1,100円(税込)

小物置きに使用する布地をモケット生地に変更できます。

催行人数

1回6名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.I.S.U.house上柳(工房・ショールーム)に集合(体験開始の10分前にお集まりください)

2.ショールームの見学、上柳氏による解説(約10分〜15分)

3.椅子の歴史や装飾技法についてのミニ講義、材料選び(約15分)

4.小物置きづくり(約85分)

5.完成作品の講評と質疑応答(約5分)

6.解散

※制作の進行状況により最大30分程度長引く場合があります。

※早く到着された場合は地下1階の工房にお越しください。

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催24時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

・お飲み物

・メガネやリーディンググラス(細かい作業を行うため必要な方はお持ちください)

服装

・糸くずや天然素材などに触れるため、工房での作業に適した服装と靴でお越しください。

・エアコン設備はございますが、通気性の良い服装をおすすめします。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

6歳以上

※12歳未満の方は保護者の同伴が必要となり、参加者と同伴者それぞれに1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の2日前まで。

特記・免責事項

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

・釘を打つ作業を行うため、指に釘を打ってケガをする可能性があります。細心の注意を払って指導・説明にあたりますが、万が一のケガについては責任を負いかねます。

・体験場所は地下のため、階段での移動となります(1階にも段差がございます)。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

開催日を確認