「器 日本橋 夢東 本店」老舗漆器専門店で学ぶ昔ながらの本格金継ぎ −複数回レッスン−

体験の概要

うつわの割れや欠け、ヒビを、漆を使って修復する金継ぎ。本体験は、完成までに複数回(平均5〜8回)通うコースです。初回は扱いやすい代用漆で基本の流れを学びます。2回目以降は職人と同じ本漆を使って体験。純金粉・銀粉・色漆での仕上げや、他のうつわの欠片と合わせる呼び継ぎの技法に挑戦できます。創業約100年の「器 日本橋 夢東 本店」で見目麗しい伝統工芸品に囲まれながら、充実したひとときをお過ごしください。

体験の特徴

・「直す」から「美しく仕上げる」金継ぎへ。自分の感性で余白の美を完成させるOtonami限定プラン。

・初回の体験では、仕上げに使用する金属粉を青金・赤金・錫の3色からお好みで選択可能です。

・2回目以降は天然の本漆を使って修復。食器として再び使うことができます(ご自身の器も持ち込み可)。

【Important Notice】

This experience will be conducted in Japanese.

Please make a reservation through our global site if you request English or other language support.

Available dates can be different from the calendar on this page.

※こちらのプランもおすすめです。

〈 「器 日本橋 夢東 本店」創業100年の漆器専門店で蒔絵体験 −4種の器から選ぶオリジナル作品− 〉

6,600円〜

(名/税込)

1〜8名

約90分

開催日を確認

詳しい内容

うつわの老舗で体験する、昔ながらの本漆金継ぎ

高級漆器やガラス器の卸売販売を行う「器 日本橋 夢東 本店」。1923(大正12)年に「漆器問屋 武藤三郎商店」として始まり、それ以来、主に百貨店と取り引きをしてきました。

現在は一般向けに金継ぎや蒔絵などのワークショップを開催し、和の伝統・食文化について発信しています。本体験では、初回は代用漆を使って金継ぎの流れを体感。2回目以降は割れたうつわを本漆で接着し、その継ぎ目を純金粉や銀粉を用いた蒔絵の技法で装飾する本格的な金継ぎを学びます。

まずは金継ぎの基本を学ぶ

体験の初回は、乾きが速く扱いやすい代用漆を使った金継ぎの練習から始めます。割れ目に爪楊枝で接着剤を塗り、そっと継ぎ合わせます。この時、割れ目が合うように接着剤を薄く均一に伸ばすことが大事。ぴったりはまれば形がきれいに仕上がる、集中力を要する工程です。

※初回の簡易金継ぎは代用漆を使用するため食品衛生法上、食器としての使用に適しておりません。基本的に鑑賞用としてお使いください。2回目以降の体験では本漆を用いるため、修復後は食器として使うことができます。

接着面が乾燥したら、パテですき間を埋める作業に移ります。パテは時間が経つにつれて硬くなるため、ここは少しスピードも必要。小さな欠けやヒビにも、指やヘラで押し込むようにするときれいにパテが入ります。硬化したらはみ出ている部分をヤスリで削り、うつわの形を整えます。

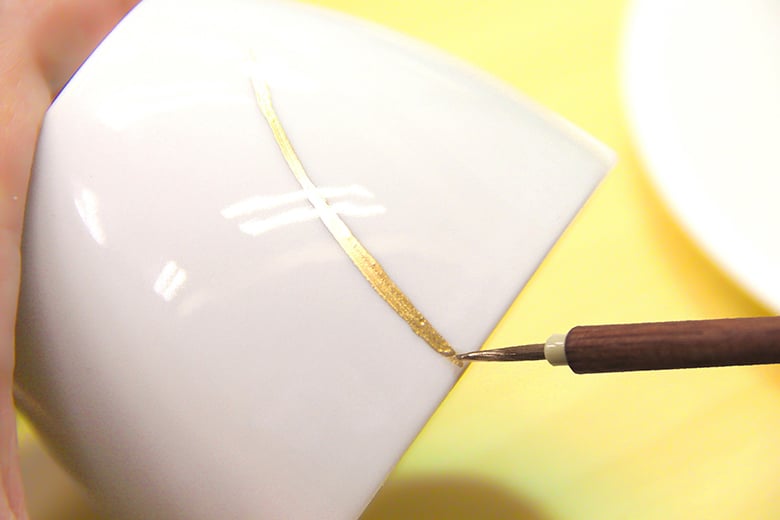

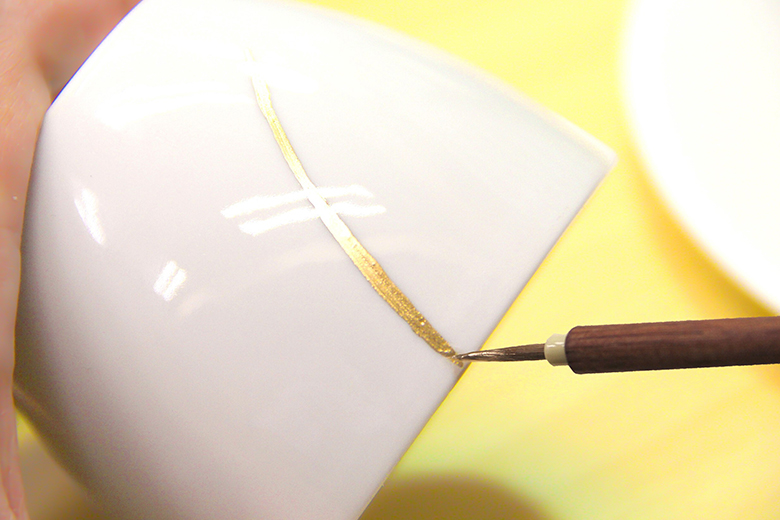

筆を取り、うつわに景色を作る

金継ぎでは修復された傷跡を「景色」と呼びますが、ここからがその景色を作る工程。漆と金粉を混ぜ合わせたものを筆先に付け、継ぎ目やパテ埋めをした部分に線を描きます。慎重に進めつつも、緊張しすぎないように。線の揺らぎや太さの変化も景色に味わいを生むので、リラックスして楽しみましょう。

最後の「蒔き」の工程では、Otonami限定で仕上げに使用する金属粉を3種類から選択可能。洗練されたクールな印象の青金、華やかであたたかみのある赤金、モダンかつシックな銀色の錫のうち、好きな色を選んで筆先で丁寧にちょんちょんと乗せていきます。金属粉を蒔くことで、器にはふくよかな輝きと奥行きが生まれ、割れる前とはまた違った上品さと個性を兼ね備えた一品へと生まれ変わります。この繊細な仕上げの体験は、器 日本橋 夢東ならではのこだわりのひとつです。

いよいよ伝統的な本漆金継ぎを体験

2回目からは職人と同じ本漆を使用します。本格的な金継ぎを体験できる機会はあまりなく、道具(2回目の体験時に購入必須)や工程の説明など、一つひとつに興味をそそられます。本漆は硬化に時間がかかり、1日から数週間かかることも。そのため数回に分けて行わなくてはなりませんが、その分完成した時には感動もひとしおです。

材料を作るところから始めるのも、本漆を使った金継ぎならでは。割れ目をつなぐ接着剤も隙き間を埋めるパテもベースは漆ですが、前者は小麦粉、後者は木粉や砥之粉(とのこ)など、混ぜるものが異なります。ヘラで練っていると徐々に手応えが変わり、やがて耳たぶくらいの固さに。その後の「下地」と呼ばれる工程では、漆と砥粉で錆漆を作り、これで継ぎ目をなぞります。

乾燥後に削り仕上げをしたら、いよいよ赤い弁柄漆を塗り、その上から純金粉や銀粉を蒔きます。弁柄漆の色合いが気に入れば、純金粉や銀粉を蒔かずにその段階で完成とすることも。持ち込むうつわの個数や、仕上がりをどのようにしたいかによって工程が異なります。気軽に講師に相談してみてください。

金継ぎ体験を通して、ものとの付き合い方を考える

本漆金継ぎで使う材料は、どれも天然のものばかり。素敵に生まれ変わったお気に入りのうつわは、直火や電子レンジ、食器洗い乾燥機は使えませんが、食器として使って問題ありません。また、2回目以降は純金粉や銀粉の仕上げ以外に好みの色をつくる「色漆仕上げ」や「呼び継ぎ」の技法にも挑戦可能。色漆仕上げは、サンプルから好きな色を選んでさまざまな顔料と漆を混ぜ合わせて塗料を作り、筆で塗っていきます。どの色にしようか悩む時間もまた楽しいひとときです。

さらに、会場に用意された陶磁器の欠片やシーグラス、またはご自身で持ち込んだ別の器の欠片など、異なるうつわの欠片を組み合わせる「呼び継ぎ」の技法にも挑戦可能。そのうつわに合った形やきれいに見せるコツなどを、講師が丁寧に説明してくれるのでご安心を。個性豊かな、世界にひとつだけの器の誕生を楽しみましょう。

本体験は、複数回通うことで少しずつ技術を磨いたり新たな技法に挑戦したりと、自分のペースで進めることができます。器 日本橋 夢東 本店での金継ぎ体験を通して、「壊れたものを直して長く使う」という日本の心を学び直してみませんか。

提供 器 日本橋 夢東 本店

提供

器 日本橋 夢東 本店

1923(大正12)年、日本橋で「漆器問屋 武藤三郎商店」として創業。以来、百貨店を中心に、漆器やガラス器などの卸売販売を行う。一方、蒔絵や金継ぎをはじめ、様々なワークショップを企画し、日本の伝統文化を発信する活動も。その魅力を広く伝え、後世につないでいく役割も担う。

開催日を確認

お客様の声

数ある金継ぎ体験の中で「まずは一度、作業の流れを体感してみる」という入り口を設けてくださっているのがありがたかったです。知りたいことに親切丁寧に応えてくださるエキスパートのみなさんのおかげで「自分にもできた!」という満足感も得られてあっという間の90分でした。また、仕上がった器が割れる前よりも品格を増して魅力的になったことに感激しました。

北海道 40代 女性

本漆を使う作業は難しかったですが、代用漆で練習して流れを覚え、さらに完成形もイメージできたので、そこまで緊張せずにできました。金継ぎしたうつわは普段づかいしています。手に取るたびに嬉しくなります。

東京都 40代 女性

とても丁寧に、私のペースに合わせて教えていただけました。次からの本格金継ぎが楽しみです!

千葉県 50代 女性

開催場所

器 日本橋 夢東 本店

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13

・東京メトロ日比谷線・都営浅草線 人形町駅より徒歩約5分

・東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線 日本橋駅より徒歩約6分

・東京メトロ銀座線・半蔵門線 三越前駅より徒歩約7分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時| 【1回目の方限定の催行日】 ・代用漆による金継ぎ 月曜、火曜 10:30~ 【どなたでも参加可能】 ・1回目の方は代用漆による金継ぎ、2回目以降の方は本漆による金継ぎ 月曜、火曜 10:30~、13:30〜 水曜 10:30〜、13:30〜、19:00~ 木曜 10:30〜、13:30〜 金曜 10:30〜、13:30〜 土曜 10:30〜、15:30〜 日曜 10:30〜、15:30〜

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

2025年7月

日

月

火

水

木

金

土

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

□リクエスト予約は、お客様のリクエストに沿って空き状況を確認、後日予約の受付可否をご連絡します。

料金

1回6,600円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料

※2回目以降は都度Otonamiよりご予約ください。

※修復の回数には個人差があり、本漆の場合、5〜8回を目安に通っていただきます。

〈オプション〉

▼修復用の器

金継ぎをするうつわをお持ちでない方はご購入ください。

美濃焼、波佐見焼、有田焼、九谷焼などの中から、当日実物を見ながら選んでいただきます。

・修復用の器(小・10cm前後)

+550円(個/税込)

・修復用の器(大・15cm前後)

+1,100円(個/税込)

▼金継ぎの道具

2回目にご参加の場合、金継ぎの道具をご購入ください。

+11,000円(税込)

催行人数

1回8名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

器 日本橋 夢東 本店に集合(体験開始の10分前にお集まりください)

※ご集合後、会場(器 日本橋 夢東 本店 1階または地下1階)へご案内いたします。

【1回目】代用漆による金継ぎの概要・基本を学ぶ

・月曜と火曜の10:30~12:00の回は1回目の方限定の開催日です。

【2回目以降】本漆による金継ぎ体験

・ご自身のうつわを2〜3個ほど修復できます。

・漆器や透明なガラスの器は金継ぎできません。すりガラスの器はご相談ください。

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催24時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

・エプロン

※使い捨てエプロンは会場にご用意がございます。

・アームカバー(お持ちの場合)

・修復したいうつわがある場合はご持参ください。

※うつわをお持ち込みされる場合、サイズは幅22cm、奥行き30cm、高さ10cm以下でお願いいたします。

※お持ちでない場合はご予約時にオプション(有料)にてご購入ください。

【2回目以降にご参加の方】

・複数の修復したいうつわ(幅22cm、奥行き30cm、高さ10cm以下)

※うつわは複数個をご用意いただくことをおすすめします。うつわをお持ちでない方は、オプションのうつわをご購入いただき、複数のうつわの作業を並行して行うことで効率よく学べます。

※割れていないうつわをご持参いただき、破損を意図的につくることも可能です。

服装

汚れてもよい服装でおいでください。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

6歳以上、12歳未満の方は保護者の同伴が必要です。

※お子さまがご参加される場合、同伴者の方も1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の1日前(24時間前)まで。

特記・免責事項

・やむを得ない事由により中止になる場合がありますのでご了承ください。

・本体験はすべて日本語で催行されます。お時間の都合上、進行速度への配慮ができかねるため、通訳を介する必要があるお客様のご参加はご遠慮いただいております。ご理解とご了承をいただけますようお願いいたします。

(This experience will be conducted in Japanese. Due to time constraints, we cannot accommodate adjustments to the pace of the event for translation purposes. Therefore, customers who require an interpreter are kindly asked to refrain from participating. Thank you for your understanding. / 这次体验将完全用日语进行。由于时间限制,我们无法考虑活动的进行速度,因此请需要翻译的顾客不要参加。)

よくあるご質問

※修復可能な場合、破損状況・器自体の装飾・釉薬などによりお見積りが変わります。

修復できる場合には、一度熱湯で金継ぎを溶かす必要があり、その工程に1日程度お時間をいただきます。そのため通常よりお時間がかかってしまう点ご了承ください。

店舗にて手袋のご用意はしておりますが、ご心配な場合はエプロン・アームカバーを必ずご持参ください。

直接漆に触れていない場合でも、磨いた粉が顔や首など皮膚の柔らかい箇所についた場合もかぶれてしまう場合はございます。また、稀に漆や溶剤の匂いで気分が悪くなるお客様もいらっしゃいます。

万全の注意を払い進行させていただきますが、上記の症状が出た際の責任は負いかねます。

体調が悪い場合にはより一層のご注意をいただき、必ずスタッフの指示に従ってご参加ください。

なお、2回目以降はうつわを乾燥させる期間が必要となりますため、約2週間空けてご予約をいただいております。

もし可能でしたらお持ち帰り用の袋やバッグなど箱が入る手提げをお持ちください。

開催日を確認