Exclusive

四谷・荒木町「津の守」煎茶美風流の教授に習う文人趣味煎茶の世界 −風雅なお手前を楽しむ−

体験の概要

四谷・荒木町の路地に佇む、芸者が踊るための檜舞台が設えられた特別なお座敷「津の守」。風情あるこの会場を貸し切って、煎茶美風流の歴史とお手前の初歩を習うOtonami限定プランです。講師を務めるのは、荒木町芸者で、煎茶美風流の教授資格を持つ塩見薛風氏。お茶を通じて教養に触れる「文人趣味煎茶」を主眼とした煎茶美風流。かつての教養人たちが茶道具や空間を愛でながら語り合った粋な文化を、現代らしく楽しむ癒しのひとときを過ごしましょう。

体験の特徴

・檜舞台付きのお座敷を貸し切り、煎茶美風流の教授・塩見薛風氏から煎茶の歴史やお手前について学びます。

・通常は正式な入門者以外は見ることができない道具やお手前の稽古を特別に間近で見学し、実際にお稽古を体験。

・文人趣味煎茶美風流の教授で芸者としても活動する亭主の煎茶手前を拝見し、かぶせ茶と亭主手作りの和菓子をいただきます。

※こちらのプランもおすすめです。

〈 煎茶美風流の教授に教わる昔懐かしい日本の伝統菓子づくり −出来たてのお菓子を厳選茶と共に−

〉

5,500円〜(名/税込)

1〜9名

約90分

開催日を確認

詳しい内容

花街の風情を感じる四谷・荒木町での煎茶体験

かつて東京で有数の花街として賑わい、古き良き時代のしっとりした情緒が今もなお漂う街、四谷・荒木町。その一角、車力門通りに明かりを灯すのが、お座敷文化を継承する“お座敷ライブハウス”「津の守(つのかみ)」です。本格的な引き幕を設えた舞台を有し、日本の伝統文化や古典芸能を身近に感じられるイベントを数多く開催しています。

かつて松平摂津守義行の上屋敷だったことにちなみ、荒木町の芸者は「摂津守」を略して「津の守芸者」と呼ばれてきました。この津の守の座敷を貸し切り、煎茶美風流の歴史とお手前を学ぶ本プラン。講師は、津の守オーナーである塩見薛風(せつふう)氏です。大正時代に確立された煎茶の流派「美風流」4世家元・中谷美風氏の直弟子で、流派内で最高位の講師として教授資格を所持。弟子の育成に携わるだけでなく、中国福建省が主催する茶会に日本の茶人として毎年招待されるなど、幅広く活動しています。

和やかな講座で知る煎茶と文人趣味の世界

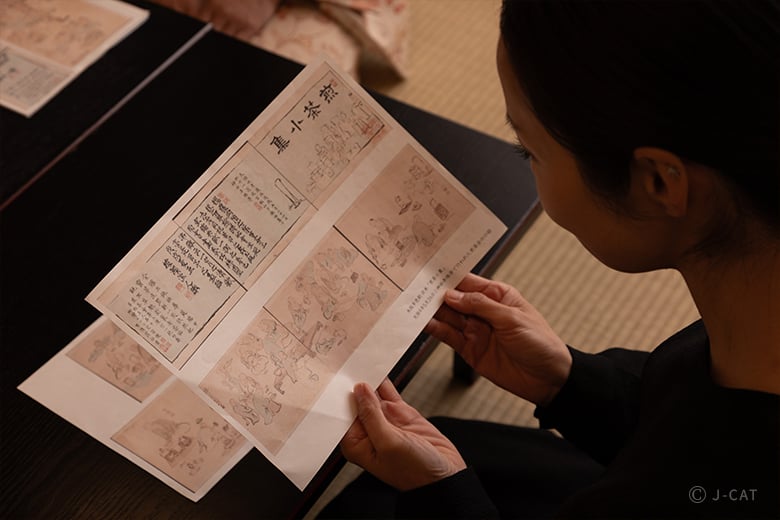

体験は和やかな講座の時間から始まります。塩見氏がいざなうのは、中国文人趣味を起源に日本に伝わった煎茶が、日本で独自の発展を遂げるまでの歴史物語。文人趣味とは、江戸時代後期から明治時代にかけて教養人たちの間で大流行した教養を楽しむ趣味のこと。煎茶を喫しながら、当時最先端だった中国からの舶来品である水墨画や書、漢詩、茶道具などを楽しんだという、何とも粋な文化です。

あまたある流派のなかでも煎茶美風流は、お手前を学ぶだけでなく、水墨画や漢詩など幅広い教養にも触れる文人趣味煎茶を主眼としているのが特長。美風流ならではの講座を通して煎茶を取り巻く様々な歴史背景に触れることで、一杯のお茶に込められたロマンを感じるひとときとなるでしょう。

臨場感たっぷりの距離で見学するお手前の稽古

講座に続いて、お手前の稽古を拝見します。弟子のお手前を塩見氏が指導する様子は、通常であれば正式に入門しないと見られませんが、本プランでは特別に間近で見学できます。指導の合間には塩見氏からお手前や貴重な道具についての解説があるので、見学と解説を通じて煎茶の世界を存分に感じ取れる貴重な時間となるはずです。

煎茶が、茶道と大きく違う点のひとつが、味わうお茶の種類の多さ。煎茶では、季節や茶会の趣旨に合わせて煎茶・玉露・ほうじ茶などの日本茶を主に用い、なかでも煎茶美風流では日本茶に加えて中国茶や紅茶なども味わいます。お茶の種類に合わせて道具もお手前も異なるため、すべて習得するには長い年月を要するそう。そんな塩見氏の解説の向こうには、煎茶の奥深い世界が見えてきます。

急須を両手で包み円を描くように優しく揺らして、茶葉にお湯を通すのと同時に“おいしいタイミング”を計ります。ゆったり揺れる小ぶりの急須と、まるでお茶に魔法をかけているかのような心あたたまる所作は、うっとりするほど魅力的です。

心を鎮めてお手前の稽古を体験

なめらかな所作に見惚れ、解説を通じて学んだあとは、簡単なお手前に挑戦です。塩見氏が教授看板を持つ文人趣味煎茶美風流は、茶話会のような気軽さが特徴。リラックスして臨みましょう。また、着物での参加も大歓迎です。あくまでも稽古体験なので、格を気にせずお好きな着物でご参加ください。

道具を持つ指の位置や動かし方など、指導に当たる塩見氏の美しい一挙一動を見逃さないようにしながら、落ち着いてお手前を行いましょう。「お客様との会話を大切にする煎茶美風流では、お手前さんもお手前をしながら会話を楽しみます」と塩見氏。はじめてのお手前で余裕を持つことは難しいかもしれませんが、おいしいお茶をいただきながら思い思いの会話の時間を楽しみましょう。

文人趣味の世界に触れる 季節ごとの特別講座

季節ごとにテーマを変えて開催される特別講座では、文人趣味にまつわる講義とともに「春の訪れを待つ茶席」や「香りを楽しむ茶席」をテーマに花茶や香茶など3種類の茶席を体験できるのも見逃せません。

お茶をいただいた後は、文人趣味のひとつ、席画に挑戦。席中に揮毫席(きごうせき)を設けて参加者全員で筆をとります。水墨画がはじめての方も心配は要りません。一期一会の茶会の記念に寄せ書きをするようなものだと思って楽しみましょう。

※「特別講座 文人趣味煎茶会」は3ヶ月ごとの開催となり、料金が異なります。

一杯のお茶に導かれる豊かな時間

一杯のおいしいお茶は心身に充足感を与え、そこには和やかな語らいの時間が生まれます。塩見氏は「正しい茶器の扱い方や所作などを学んで、自宅でもおいしいお茶の時間を楽しんでほしい」と願います。私たちの生活に欠かせないお茶の存在。そのなかでも、よりなじみ深い“煎茶”を通して教養を深める本体験で、お茶と過ごすひとときを豊かにアップデートしてみてはいかがでしょうか。

提供 津の守

提供

津の守

四谷・荒木町に2023年オープンした、本格的な檜舞台付きのお座敷ライブハウス。日本の伝統芸能を身近に楽しめる場所として、ライブやイベントを通じてお座敷文化を発信している。主宰する塩見ふみ枝氏は、文人趣味煎茶美風流の教授として塩見薛風という名を持つほか、赤坂芸者「ふみ香」としても活動していた。昼間はカフェ、夜は紹介制のバーとして、教室やイベントの開催なども行う日本文化サロン「穏の座」も主宰。

開催日を確認

お客様の声

知識も見識も豊富な先生のお話は非常に興味深く、実際に煎茶のお点前も体験でき、緊張の中にもワクワクの連続でした。

東京都 50代 女性

おおらかな先生のおかげでとても楽しく受講できました。お話だけでなくレジュメもご用意くださり実技もあってとても楽しかったです。知人を2人お誘いしての参加でしたが、とても楽しかったとの2人の感想でした。

東京都 60代 女性

はじめてのお煎茶の体験でしたが、先生のお人柄で、緊張することなく、楽しく体験することができました。文人趣味というトータルでの教養と、「楽しく美しく」を日々の生活に取り入れるという考え方が素敵だなぁと思いました。

東京都 50代 女性

開催場所

津の守

〒160-0007 東京都新宿区荒木町3番地 北島ビル 3階

・丸ノ内線 四谷三丁目駅(4出口)より徒歩約3分

・都営新宿線 曙橋駅(1出口)より徒歩約6分

・JR中央線、東京メトロ丸ノ内線、南北線 四ツ谷駅(赤坂方面出口)より徒歩約10分

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時│ 月曜日:7:00-8:30 水曜日:18:30 - 20:00 木・金・土曜日 :10:00〜11:30 <特別講座 文人趣味煎茶会> ▼各回のテーマ 「香りを楽しむ茶席」 丁子の香煎、玉露席は覆下栽培の濃厚な甘みを、ほうじ茶は席中で煎茶を焙じて香りを楽しみます。(香煎席、玉露席、ほうじ茶席) 催行日時|2025年12月5日(金)、6日(土)10:00〜12:00 ※特別講座 文人趣味煎茶会の料金は10,000円(名/税込)、所要時間は120分となります。

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

5,500円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、施設利用料、資料、お茶・お菓子

※特別講座 文人趣味煎茶会の料金は10,000円(名/税込)となります。

催行人数

1回9名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

<通常テーマの体験の流れ>

1.津の守に集合(体験開始の5分前にお集まりください)

2.文人趣味煎茶について〜美風流の紹介(約30分)

3.塩見社中のお稽古の見学、または塩見氏のお手前のデモンストレーション(約30分)

4.実際に煎茶を淹れるお手前稽古を体験(約30分)

5.解散

<特別講座 文人趣味煎茶会の体験の流れ>

1.津の守に集合(体験開始の5分前にお集まりください)

2.花茶もしくは香煎をいただきながら煎茶会の楽しみ方についてのレクチャー(約30分)

3.塩見氏または弟子のお手前でお茶と菓子をいただく −玉露席−(約30分)

4.煎茶会の眼目である席画(水墨画)を楽しむ(約30分)

5.塩見氏または弟子のお手前でお茶と菓子をいただく −その時々の茶席−(約30分)

6.解散

※特別講座 文人趣味煎茶会は所要時間が120分となります。

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催48時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

※懐紙・菓子切・扇子をお持ちの方はご持参ください。

服装

特にございません。

※洋服でも着物でも構いません。

※畳の部屋となりますので、裸足での来場はご遠慮ください。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

12歳以上、中学生以下の方は保護者の同伴が必要です。

※お子様がご参加される場合、同伴者の方も1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の2日前まで。

特記・免責事項

・特別講座 文人趣味煎茶会の予約期限は開催日の3日前までとなります。

・特別講座 文人趣味煎茶会の開催72時間前を過ぎてのキャンセルは、ご予約料金の100%を頂戴します。

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

・お菓子のご用意の関係上、食物アレルギーがある場合はご予約時に「主催者からの質問」にご入力をお願いします。当日のお菓子の変更は承ることができないためご注意ください。

よくあるご質問

開催日を確認