Exclusive

京都「半兵衛麸 本店」職人に学ぶ伝統の本手巻手まり麸づくり −館内特別見学&お麸・ゆば料理付き−

体験の概要

豆腐や湯葉と並び、古来より日本料理に欠かせない食材として重宝されてきた「麸」。京都で麸の食文化を守り続ける「半兵衛麸」は、330年以上続く麸づくりの技術を継承し、時代と共に革新を続ける日本屈指の麸屋です。本プランは、熟練の職人から直々に伝統の手まり麸づくりを学ぶ貴重な機会。また、築120年の京町家と昭和のレトロなビルを融合させた館内を案内付きで見学しながら、日本の食文化の雅な歴史に触れられます。締めくくりには、お麸とゆばを味わい尽くすOtonami限定の「むし養い」料理を心ゆくまで堪能しましょう。

体験の特徴

・創業330年を超える京麸の老舗で、伝統の手まり麸づくりを職人から教わる希少な体験。

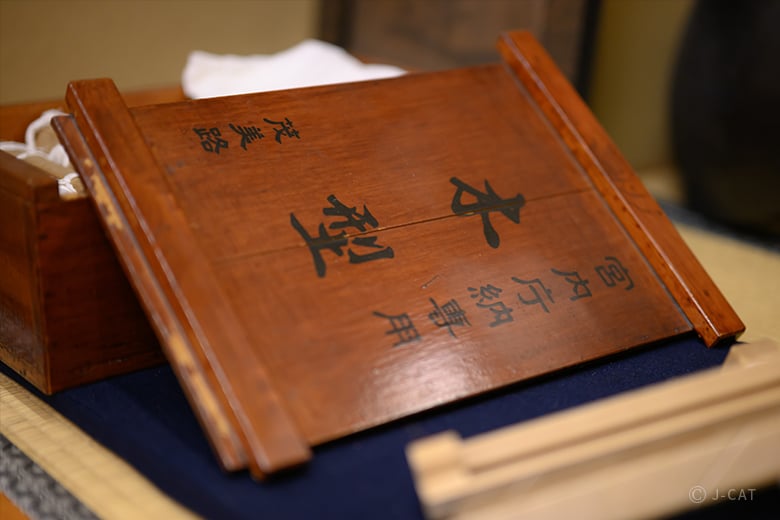

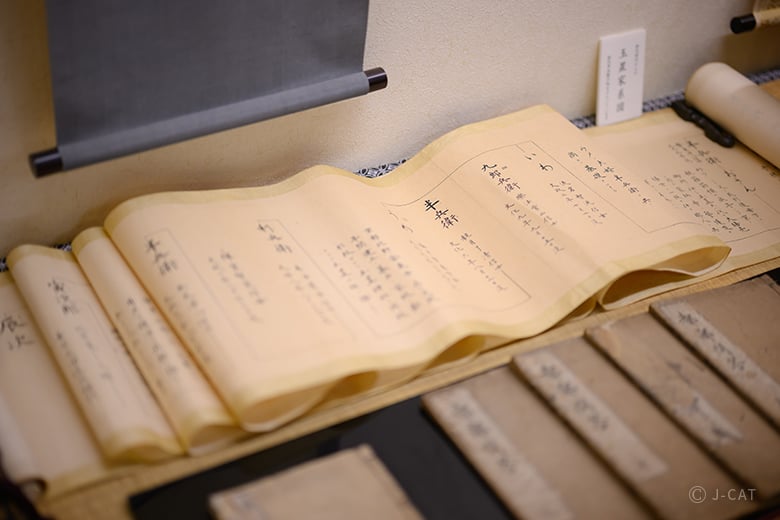

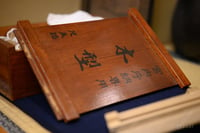

・併設するお辨當箱博物館や資料室を巡り、代々受け継がれてきた貴重な書物や工芸品など、深い歴史が刻まれた展示品を鑑賞します。

・お麸をふんだんに用いたOtonami限定のむし養い料理を堪能。レシピとやき麸のおみやげ付き。

9,900円〜(名/税込)

2〜10名

約150分

開催日を確認

詳しい内容

宮中で麸づくりを学んで330余年

1689(元禄2)年に創業した「半兵衛麸」は、京都の地で麸づくりをはじめて330余年の歴史ある麸屋です。宮中で培った技術を継承し、一つひとつ丁寧にお麸を製造。料亭や寺院本山はもとより、昨今では外資系ホテルや洋食レストランなどでも、半兵衛麸の京麸が用いられる場面が増えています。

本プランの会場「半兵衛麸 本店」では、伝統的なお麸の魅力を存分に味わえる料理「むし養い」を提供しています。むし養いとは、京言葉で“お腹の虫を養う食事”、つまり空腹を抑えるための軽食のこと。また、築120年を超える京町家と昭和の洋式建築を融合した趣ある敷地内には、なま麸やゆばの工場をはじめ、茶房やショップなど様々な施設が併設されています。なかでもお辨當(べんとう)箱博物館では、芸術品とも呼べる絢爛豪華な弁当箱の数々を愛でることができます。

半兵衛麸の当主は12代目の玉置剛氏。伝統の麸づくりと町の未来を見据えながら、本店にモダンなカフェをオープンさせるなど、お麸の可能性を広げるために精力的に活動しています。

日本の雅な食文化と共に発展してきた、半兵衛麸の歴史を辿る旅

体験のスタートは資料室の見学から。展示されているのは、創業以来脈々と続く歴史的資料や実際に使用されてきた製造用の道具類です。さらには、京都御所の食事を預かる職を務めていた初代当主からの家系図、現在も使われているという宮内庁に納める麸をつくるための道具なども。どの展示品も、12代にわたり大切に受け継がれてきた半兵衛麸の“商いへの姿勢”や、深い歴史を物語るものばかりです。

資料室にて半兵衛麸の歴史に思いを馳せた後は、町家の1階にあるお辨當箱博物館へ。通常は自由に見学できる館内ですが、本プランでは専任の案内人によるエスコート付き。いにしえの茶会や花見と共に発展してきた華麗な弁当文化について、じっくり探究することができます。

また京都では、武家や公家、裕福な商家など“上流階級”と呼ばれる人々が、豪奢な弁当箱を用意し宴に興じていた歴史も。時代は変われど華やかな弁当箱を披露することは、ひとつのステータスの証であったといわれています。

半兵衛麸の職人が直伝。伝統の本手巻手まり麸づくり

半兵衛麸では、ベテランの職人たちが繊細で愛らしい手まり麸を一から手づくりしています。この伝統ある手まり麸づくりを目の前で実演し、実際に自分の手でつくってもらう体験は、半兵衛麸の長い歴史において初の試みなのだそう。熟練の技術とこだわりを伝えること。そしてなにより、新しい体験を通してとっておきのひとときを提供したいという、半兵衛麸の思いを受け実現したOtonami限定プランです。

職人に手ほどきを受けながら体験する、貴重な手まり麸づくり。まずは手まり麸の形を整え、文様付けを行います。色粉の入った麸を耳たぶほどの柔らかさになるまでしっかり指先でこねることが、きれいに成形する秘訣。文様は、いわゆる一筆書きの要領で一気に仕上げます。

細く長く均等に、麸の一本線をつくっていくことは至難の業。柔らかさが足りないと途中で切れてしまってやり直し。一方、職人による文様付けは流れるようにスムーズで、思わず見惚れてしまいます。繊細で高度な技術を有する職人技を、間近で見学することができる貴重な機会です。

Otonami限定のむし養い料理に舌鼓を打つ

日本の食文化を支えてきた麸の歴史と、伝統の職人技を目の当たりにした後は、いよいよお麸料理を味わい尽くす時間。本手巻手まり麸入りの白みそ椀をはじめ、麸とゆばを様々な調理法で仕上げた限定のコース料理を堪能します。むし養いの本来の意味である「空腹を満たす軽食」というよりは、五感に響くような逸品の数々。京料理のコースに近く、お麸料理のバリエーションと味わい深さ、手まり麸の美しさにあらためて感動を覚えます。

締めくくりのデザートプレートもOtonamiだけの特別仕様。やき麸をフレンチトースト風にアレンジしたものと、本店3階にある「Cafeふふふあん」の人気メニュー、なま麸黒蜜きなこを同時に味わえます。半兵衛麸では、伝統を守るだけではなく新しい麸の楽しみ方も提案。現代の食文化に寄り添う柔軟な発想で、メニュー開発にも取り組んでいるのだそう。むし養いで用いられる麸とデザートでの麸それぞれに、“しにせ”の麸屋が次世代に伝えたい「伝統と革新へのこだわり」が反映されています。

麸を通して実感する、日本の食文化の豊かさ

室町時代から大切な栄養源として、禅僧の精進料理を中心に取り入れられてきたお麸。宮中の特別な席で供されるものから、一般の町衆の食べものへと広く普及していき、現代の私たちにとっても身近な存在となりました。本体験を通して、豆腐や湯葉と並ぶ日本の伝統食材でありながら、歴史的背景や知られざる魅力があることに気付かされます。

京都・半兵衛麸 本店にて、その歴史に思いを馳せながら職人に学ぶ手まり麸づくり。そして特別な“むし養い”料理を味わい、日本が誇る麸の奥深い世界に触れられます。また、おみやげには麸レンチトーストのレシピと人気のやき麸が付き、体験の思い出を振り返りながら自宅でも麸屋の味を楽しめます。Otonami限定プランを通して、日本の食文化の豊かさを心に刻むひとときをお過ごしください。

提供 半兵衛麸 本店

提供

半兵衛麸 本店

1689(元禄2)年創業。宮中で磨いた麸づくりの技術を職人の手から手へ。330年以上の伝統を継承しながら、和風だけではなく洋風スイーツに至るまで麸の可能性を広げるなど、時代に即した革新と挑戦を続けている“しにせ”の麸屋。京都の伏流水を利用することで、もっちりと柔らかく仕上げた京麸(半兵衛麸の登録商標)が普遍の人気を誇る。

開催日を確認

お客様の声

知っているようで知らなかった麩の歴史の深さ、日本のお弁当文化の裏にある「四季の食を楽しむ心意気」にも触れることができた貴重な時間でした。また、職人さんの技術を間近で見るのも、手まり麩を自分でつくることも初めてで、少し緊張しましたが、とても楽しかったです。丁寧な製造工程を知ることで、むし養いのお料理もよりじっくりと味わうことができました。

大阪府 50代 女性

開催場所

半兵衛麸 本店

〒605-0903 京都府京都市東山区問屋町通五条下る上人町433

・京阪本線 清水五条駅(2番出口)よりすぐ

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

催行日時|月1回〜 10:00〜12:30

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

9,900円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料、お食事、おみやげ

催行人数

最少催行人数:2名(予約期限までに最少催行人数に満たなかった場合、本体験は開催されません。ご了承くださいませ)

※1回10名限定

※1名からご予約いただけます

体験の流れ

1.半兵衛麸 本店の茶房 資料室に集合(体験開始の5分前にお集まりください)

2.資料室・お辨當箱博物館のご案内(約30分)

3.茶房にて手まり麸づくり(約45分)

4.お食事(約75分)

5.解散

※体験終了後にお辨當箱博物館の自由見学も可能です。

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催168時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

特にございません。

※必要な方はエプロンやおみやげを持ち帰るためのエコバッグをご持参ください。

服装

特にございません。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

13歳以上

※18歳未満の方は保護者の同伴が必要となり、参加者と同伴者それぞれに1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の7日前まで。

特記・免責事項

・階段(手すりあり)を上がった建物2階での開催となります。エレベーターはございませんので、あらかじめご了承ください。

・お食事会場は貸し切りではないため、Otonamiプラン以外のお客様とご一緒になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・やむを得ない事由により中止になる場合や体験内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

開催日を確認