南青山「琳派墨絵保存研究所」心地よい墨の香りに包まれる水墨画レッスン −水墨画古典の名作に挑戦−

体験の概要

東京・南青山の落ち着いた住宅地にある「琳派墨絵保存研究所」。江戸琳派の祖・酒井抱一家に受け継がれる古典絵画の技法を、雨華庵(酒井抱一の雅号)6世の酒井抱道氏に師事した日本画家から直接教わることができます。はじめて水墨画を習う方でも基本の描き方を学んで古典の名作の模写に挑戦できる「通常クラス」。水墨画についての全般的な基礎知識を得られる「基礎クラス」。2つのクラスがあり、初回のご参加は「通常クラス」、より理解を深めたい方は「基礎クラス」がおすすめです。

体験の特徴

・各国大使館御用達のアトリエで、和の柔らかさと華やかさを備えた水墨画の世界を体感できるOtonami限定プラン。

・通常クラスは、回ごとの基本の筆法を学んだ後、名作の模写に挑戦。それぞれの名作の背景を理解して教養も深めます。

・基礎クラスは、通年の課題「竹」のお稽古で基本の筆法を学ぶとともに水墨画の道具や選び方、鑑賞方法など、より深い知識を得ることができます。

※こちらの体験もおすすめです。

〈 南青山「琳派墨絵保存研究所」日本画家に学ぶ四季の日本画 −月替わりのテーマで琳派の代表作に彩色− 〉

7,700円〜(名/税込)

1〜4名

約150分

開催日を確認

詳しい内容

日本画家から教わる古典絵画の魅力とその技法

にぎやかな青山通りから路地へと歩くと、空気が一変し、閑静な住宅街が現れます。その中に建つマンションの一室が「琳派墨絵保存研究所」のアトリエです。目に飛び込んでくるのは、壁一面に飾られた日本画と水墨画。墨絵の世界にさっそく興味を惹かれます。

代表の佐瀬知子氏は、中学時代から墨絵の独習を始め、のちに雨華庵6世の酒井抱道氏に師事。日本画家として活動しながら、人々が気軽に古典絵画を学べる場として琳派墨絵保存研究所を立ち上げました。また、国際交流プログラムや大学生を対象としたレッスンで講師を務めるなど、幅広く活動しています。

桃山時代の本阿弥光悦・俵屋宗達らが原点となり、江戸時代に尾形光琳が開花させた琳派。本体験では、そのなかでも江戸琳派の祖・酒井抱一家に伝わる技法を学ぶことができます。

喧騒を離れ、爽やかな墨の香りに包まれるひととき

和紙や筆、固形墨など、用意されている道具はどれも墨絵専用のもの。特に墨は、今では日本で唯一の墨工房となった和歌山県の「紀州松煙」にオーダーしているそうです。松の木を燃やした時に出る希少な煤(すす)でできた、その名も「松煙墨」。伝統的な製法で作られた道具を使って水墨画を描けるのも、本体験の醍醐味のひとつです。

まずは松煙墨を磨る(する)ところからスタート。硯(すずり)に少量の水を垂らしてゆっくり磨っていくと、気持ちがだんだん落ち着いてきます。やがて爽やかな墨の香りが漂い、自然と背筋も真っ直ぐに。水墨画を描く時はこの濃墨を水で薄めて中墨や淡墨に調節し、濃淡を出します。

本体験では、内容が異なる「通常クラス」と「基礎クラス」を設けています。どちらからでも参加できますが、水墨画がはじめての方や、まずは気軽に触れてみたい方は「通常クラス」へご参加を。毎月課題が変わるため、繰り返しのご参加もおすすめです。

一方の「基礎クラス」は、水墨画の知識を深めたい方や極めたい方、独学の基礎を築きたい方向け。座学にて水墨画について深く知り、通年の課題である「竹」にじっくり取り組み、基本の描き方を学びます。

【通常クラス】水墨画古典の名作を模写し、作家の思いに触れる

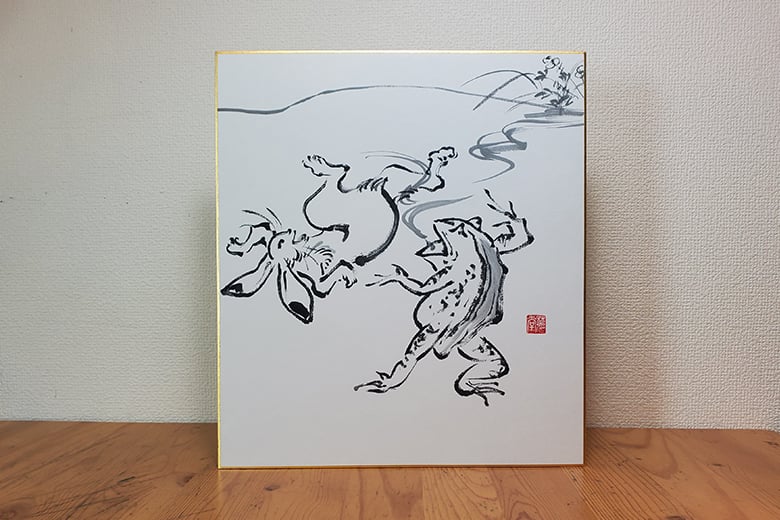

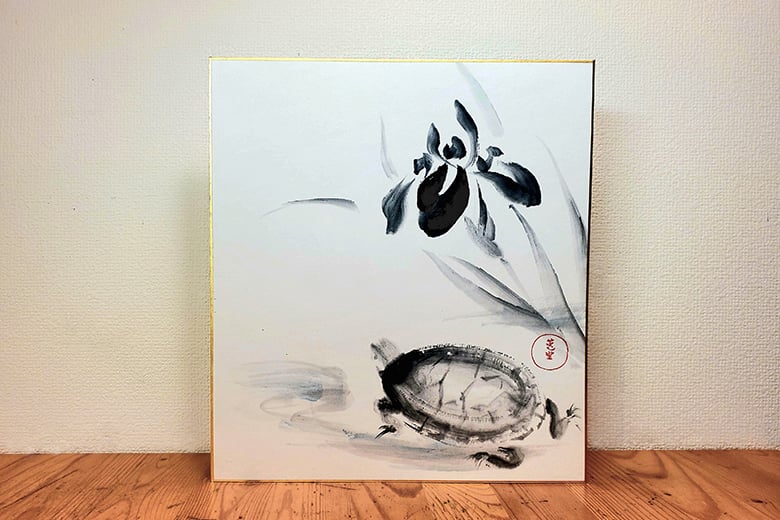

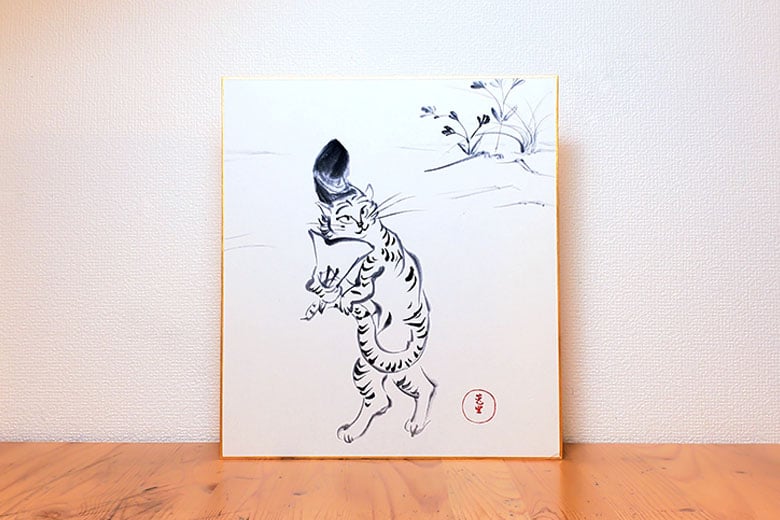

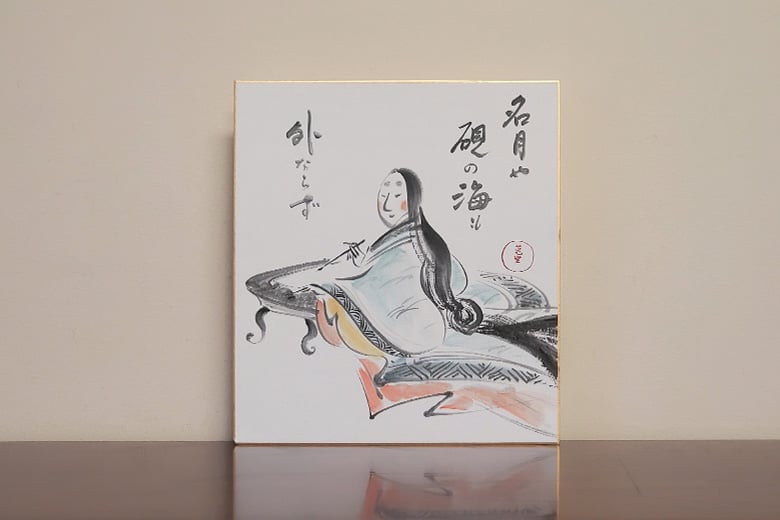

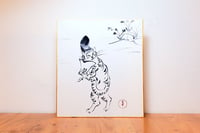

通常クラスは月ごとの課題の鑑賞ポイントと基本の筆法を学んだ後、水墨画古典の名作の模写に入ります。「自分で描いてみることで作家の工夫や苦労を追体験でき、作品に込められた思いに触れることができます」と佐瀬氏。細かい毛先の動きや陰影表現からは、優れた技術はもちろん、作家の鋭い観察眼や豊かな感受性が垣間見えるでしょう。2025年9月の題材は酒井抱一の「兎に秋草図襖」、10月は伝・牧谿の「竹雀図」、11月は酒井抱一の「紫式部」など、月ごとに異なる題材に挑戦できます。難しそうなモチーフも、丁寧でわかりやすい解説とともに進められるのでご安心を。初心者の方も楽しく完成を目指せます。

お手本を見ながら、丁寧に、しかし思い切りよく筆を動かします。水墨画は墨の広がり方が予測できないことがあり、偶然によって生まれる部分も多いため、完璧に真似しようとするより楽しみながら描くのがコツだそう。作家も予想外の出来上がりに一喜一憂したのだろうかと、想像が広がります。

【基礎クラス】水墨画の基礎知識を深める座学と描き方の基本練習

基礎クラスでは、水墨画の道具や選び方、水墨画の鑑賞方法について座学で学びます。その後、酒井抱道氏の作品『竹』を題材に水墨画の描き方を基礎から練習。水墨画を描くのに使うあらゆる運筆法を学びます。通常クラスを受講後、より水墨画を深く学びたい方におすすめです。

筆を垂直に立て、毛先が線の中央を通るように動かす「直筆」。筆を寝かせ、毛の側面を使って描く「側筆」。竹の幹を描くには、筆を押し出すようにして下から上へ走らせる「逆筆」を使います。竹の模写は、書道の永字八法のようにプロも日々行う基本練習なのだとか。ここで使われるさまざまな筆法を応用すれば、難しい題材にもチャレンジしやすくなります。

本格的に独学を目指す方や初心者の方は、2回の受講がおすすめ。知識と描き方の基礎をしっかり覚えることができます。

挑戦することで広がる世界

「通常クラス」と「基礎クラス」はいずれも、色紙に描いた完成作品を当日持ち帰ることができます。すぐに部屋に飾れてインテリアとして映えるので、大切な方へのプレゼントにも。「通常クラス」で学んだ後に「基礎クラス」で理解をさらにもう一歩深めるのもおすすめです。

千年以上もの歴史が詰まった水墨画の世界。東洋の美術の美しさは、今世界中から注目されています。しかし、気軽に体験できる場所は少なく、短期間で上達するのは難しいもの。だからこそ、一度でも挑戦してみると、難しさと面白さの両方に気づき、水墨画鑑賞がより楽しくなります。そしてこの経験は一生ものの財産となることでしょう。

提供 佐瀬知子

提供

佐瀬知子

雨華庵6世の酒井抱道氏に師事し、江戸琳派の祖・酒井抱一家に受け継がれる古典絵画の技法を習得した日本画家。幼少から日本の伝統文化に興味を持ち、中学生の時から墨絵を独習。京都精華大学で日本画を専攻し、在学中は墨絵の研究に取り組む。卒業後は渡米し、現地の私立大学に勤務。帰国後、伝統絵画の勉強を再開し、琳派の墨絵をさらに学ぶ。人々が気軽に古典絵画を学べる場として2014年、琳派墨絵保存倶楽部(現:琳派墨絵保存研究所)を立ち上げる。

提供 琳派墨絵保存研究所

提供

琳派墨絵保存研究所

佐瀬知子氏が主宰する水墨画と日本画のスクール。専門家だけでなく、日本文化に関心の高い大使館関係者やその家族、留学生などの外国人も通う。教室では、和紙や筆、松煙墨、天然の絵の具をはじめ、昔ながらの道具を用意。古典絵画の存在を広め、伝統文化産業の活性化にも尽力する。

開催日を確認

お客様の声

水墨画は下描きができないので緊張しましたが、先生の「失敗も味わいになります」という言葉で思い切って筆を走らせることができました。自分で手を動かしてみることで、作家の技術力や作品の背景を具体的に想像できたのも貴重な体験。水墨画も含め、古典絵画に対する関心がこれまで以上に高くなりました。ありがとうございました。

東京都 40代 女性

想像以上に、満足感のある体験が出来ました。 墨の香りに包まれながら、ゆっくりと墨を摺っているだけで、瞑想しているみたいです。

埼玉県 60代 女性

古典の名作から学ぶので、毎回技術の未熟さに四苦八苦していますが、美術館で作品を鑑賞した時により深く理解できている自分を発見して感動しました。これからも水墨画を学びたいと思いました。

東京都 60代 女性

開催場所

琳派墨絵保存研究所(旧:琳派墨絵保存倶楽部)

〒107-0062 東京都港区南青山4-18-21

・東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線 表参道駅(A4出口)より徒歩約7分

※到着されましたら、建物正面の駐車場3番の後ろのテラスから出入りをお願いいたします。

予約について

カレンダーから、ご希望の日付を選択してください

▼催行日時│催行日により「通常クラス」と「基礎クラス」に分かれています。 ・「通常クラス」は、水墨画を楽しみたい方を対象としており、題材は月によって異なります。 ・「基礎クラス」は、より本格的に知識・技能を深めたい方を対象としており、題材は通年で『竹』となります。 【通常クラス】 2025年 <9月> 9/29(月)10:30〜13:00 <10月> 10/7(火)10:30〜13:00 10/11(土)15:00〜17:30 10/13(月)11:00〜13:30 10/18(土)15:00〜17:30 10/21(火)15:00〜17:30 <11月> 11/4(火)15:00〜17:30 11/15(土)15:00〜17:30 11/18(火)15:00〜17:30 11/25(火)10:30〜13:00 11/27(木)10:30〜13:00 【基礎クラス】 2025年 <9月> 9/28(日)10:30〜13:00 <10月> 10/4(土)10:30〜13:00 10/25(土)15:00〜17:30 <11月> 11/29(土)10:30〜13:00 11/30(日)10:30〜13:00 ▼模写の題材は月によって異なります。 【通常クラス】 2025年 9月 「兎に秋草図襖」(酒井抱一)※三井記念美術館蔵 10月 「竹雀図」(伝・牧谿) 11月 「紫式部」(酒井抱一) 12月 干支のもの 【基礎クラス】 題材は通年で『竹』となります。 ※テーマは変更になる場合がございます。

※日により開始時間が異なる場合があります。詳しくは催行決定日の日付をクリックして、開始時間をご確認ください。

2025年9月

日

月

火

水

木

金

土

即時予約

リクエスト予約

残数僅か

受付終了

開催なし

〇即時予約は、Otonamiサイト上で予約が完了した時点で予約が確定します。

料金

7,700円(名/税込)

料金に含まれるもの 体験料、講習料、材料費、施設利用料、お茶・お菓子

催行人数

1回4名限定

※1名からご予約いただけます。

体験の流れ

〈通常クラス〉

1.琳派墨絵保存研究所に集合(体験開始の10分前にお集まりください)

2.道具や歴史、作品の説明

3.制作体験(途中休憩あり)

※題材は月ごとに異なります(詳細は「模写の題材について」を参照)

4.解散

〈基礎クラス〉

1.琳派墨絵保存研究所に集合(体験開始の10分前にお集まりください)

2.道具や歴史、作品の説明

3.水墨画の楽しみ方や鑑賞方法について学ぶ

4.制作体験(途中休憩あり)

※題材は『竹』を使用します(季節によって変更の場合あり)

5.解散

※上記の流れは目安です。当日の状況によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンセルポリシー

開催168時間前を過ぎてのキャンセル:ご予約料金の100%

お持ち物

作品をお持ち帰りいただくため、色紙が入る大きさの袋(紙袋やエコバッグなど)をご持参ください。

服装

特にございません。

お支払方法

クレジットカードでの事前決済となります。

参加条件

6歳以上

※お子様がご参加される場合、同伴者の方も1名様分の料金を申し受けます。

予約期限

開催日の3時間前まで。

特記・免責事項

・通常クラスと基礎クラスでは体験する題材が異なりますのでご注意ください。

※通常クラスは月ごとの題材、基礎クラスは通年で『竹』となります。

・やむを得ない事由により中止になる場合がありますのでご了承ください。

よくあるご質問

「基礎クラス」は、より本格的に知識・技能を深めたい方を対象としており、題材は通年で『竹』となります。

※初めての方でも「基礎クラス」にお申し込みいただけます。

開催日を確認